「高いIQ(知能指数)を持つにもかかわらず、学校の”勉強が苦手”だったり成績が悪い」

こんなお悩みを持つ親御さんは少なくありません。

日本でギフテッドは、まだ正しく知られていない側面があり、”ギフテッド=生まれながらの天才=学校の成績が良い”という誤解が生じることもあります。

しかし、実際は必ずしもそうではありません。高いIQを持ちながら、学校に馴染めず、むしろ成績不振や不登校となる子も多いのが現状です。

この記事では、ギフテッドの子どもと「成績優秀な子」との本質的な違いを、心理士の視点からご紹介します。

両者の特性を正しく理解することで、お子さん一人ひとりに合った適切なサポートのヒントに活用していただけると嬉しいです。

監修:いけや さき

公認心理師・臨床心理士

精神科病院、療育施設、心療内科・児童精神科クリニックなど主に医療と福祉領域にて心理士として従事。発達障害の子どもたちや保護者、女性のメンタルヘルス等のサポートを行う。

そもそもギフテッドとは?

ギフテッドとは、一般的にIQが130以上と高い知能を持つ人のことです。

ギフテッドの子どもには、言葉を覚えるのが非常に早い、並外れた記憶力を持つ、一度興味を持ったことには高い集中力を発揮するといった特徴が見られます。

それらの特徴は、学習能力の高さに限らず、創造性や探究心、直感力といった様々な側面で出現するのです。

ギフテッドの詳しい定義や特徴については、以下のページでそれぞれ解説していますので、ぜひご参照ください。

関連ページ:ギフテッドについて

成績優秀な子とギフテッドの5つの違い

ギフテッドの子どもと、学校のテストがよくできたり成績が良い子どもには、いくつかの違いがあります。

ここでは、特にポイントとなる5つの違いを解説します。

1. 学習のプロセスの違い

成績優秀な子

授業や教科書を理解する際、情報だけでなく体系的な学びや人に対する関心を持つ傾向があります。

また、コツコツと努力を積み重ねたり、反復練習をすることも苦と感じにくく、着実に知識を定着させる傾向があるのです。

積み重ねることや、教わったことをもとに学習することが得意です。

ギフテッドの子ども

物事を瞬時に把握する能力を持つことが多いと言われています。

好奇心が強く、複雑な問題を独自の論理や直感で解き、子どもによっては教わった方法とは異なる斬新な方法で解決策を見出します。

画期的なアイデアや斬新な方法を好み、自分なりに取り組むことが得意です。

2. 学習への取り組み方の違い

成績優秀な子

学校の授業に集中し、先生の指示に真面目に耳を傾け、宿題や課題をきちんとこなします。

また、集団活動のルールの中で、効率的に学習を進める力が優れています。

ギフテッドの子ども

自分が知っている内容や興味のない授業には、退屈さを感じてしまう傾向があります。

宿題も取り組めるものと、取り組めないものに差があるようです。

その結果、授業中に集中力を失ったり、違うことを始めたり、学校へ行くことを嫌がることもあります。

これらの背景には、知的な好奇心や探究心の強さが関連しているでしょう。

3. 知的特性の違い

成績優秀な子

成績優秀だからといってIQが高いとは限りません。

しかし、おおむね平均(IQ100前後かそれ以上)であると考えられます。また、一般的な五科目もすべて9割以上を取ることができるでしょう。

ギフテッドの子ども

特定の分野(例えば、数学や音楽、科学、文学など)で突出した才能を発揮できます。

しかし、興味のない分野や苦手な分野は極端に成績が悪くなるなど、得意・不得意が極端に分かれるケースが少なくありません。

4. 社会性・感情面の違い

成績優秀な子

周囲との協調性を持ち、同年代の友人と良好な関係を築けます。

中には性格傾向や気質によって、友人関係が希薄な子もいるかもしれませんが、集団生活の範囲内で個性を出す子が多いとされています。

ギフテッドの子ども

非認知能力の発達が同年代の子どもよりゆっくりである反面、論理的思考や科学・芸術などの知識があるため、大人との会話を好む傾向があります。

そのため、学校では「話が合う子がいない」「楽しくない」と感じることもあるでしょう。

また、複雑な思考や豊かな感受性から、周囲の些細な言動に傷つきやすく、繊細な一面を持つことも少なくありません。

5. 物事に取り組む際の動機の違い

成績優秀な子

「良い成績を取りたい」「褒められたい」「親の期待に応えたい」といった外発的な動機が学習の原動力になることが多いです。

学ぶ内容に全く関心がないわけではありませんが、いい点数を取ることが目標になりやすいのです。

ギフテッドの子ども

本質の理解や探究心など内発的な動機で学びの意欲が出てきます。

「なぜそうなるの?」「もっと知りたい!」といった好奇心が、彼らの学びの原動力。

そのため、良い成績を取ることよりも、面白いと感じる難易度の高い問題をアレコレ考えたり、知的な探究そのものに喜びを感じます。

なぜギフテッドなのに成績が悪い子がいるのか?

「高い知能を持っているのに、どうして学校の成績が悪いの?」と思う保護者の方も多いですよね。これにはいくつかの理由が考えられます。

アンダーアチーバー現象

高い知能があるけれど、成績には繋がらない状態を「アンダーアチーバー」と言います。

アンダーアチーバーは、ギフテッドの子どもによく見られる現象で、学校の授業が簡単すぎたり、繰り返しの学習が退屈だったりすることから、学習意欲を失って本来の能力を発揮できなくなるのです。

学校のシステムとの不一致

ギフテッドの子どもの中には、関心のない授業や反復的な学習方法、意味を感じられない宿題などが合わないと感じる子もいます。

「学校のルールだから」で納得することが難しく、学校に対して居心地が悪いと思いやすいのです。

2E型ギフテッドの存在

ギフテッド(高い知能)と発達障害(自閉スペクトラム症やADHDなど)を併せ持つ「2E(Twice-Exceptional)」というタイプの子どもも存在します。

この場合、発達障害の特性が学習や行動を妨げ、能力をうまく発揮できないことがあります。

ギフテッドの子どもの診断や発達障害との違い、支援方法については、こちらの記事も参考にしてください。

関連記事:ギフテッドの子どもは診断できる?発達障害との違いと支援方法も解説

関連記事:【公認心理師が解説】発達障害とギフテッド『2E』の子どもの子育て:特徴と違いとは

親としてどう向き合う?

ギフテッドのお子さんを持つ親御さんは、どのようにわが子と向き合えばいいか迷いますよね。

最も重要なのは、成績だけで子どもの能力を判断しないことです。

IQの高さと、学校で良い成績を取れることはまったく別の問題だと捉えていきましょう。お子さんが持つ個性や特性をありのままに受け入れることが、第一歩です。

お子さんの個性や特性を受け入れたうえで、次のような方法はいかがでしょうか?

- 学習環境の見直し

- 興味関心を大事にした学習

- 取り組みを認める

- 学校や専門家と連携する

子どもは一人ひとり、異なる認知特性や非認知能力などがあります。性格傾向も違うでしょう。

例えば漢字の学習でも「繰り返し書いた方が覚えられる」という子もいれば、「漢字の成り立ちを理解した方が覚えられる」という子もいます。

その視点は子どもが何に興味関心を持っているかという視点と組み合わせることで、さらに強みを伸ばしながら学習できるでしょう。座学よりも体験を通して学習する方が、楽しく学べる子もいます。

一方、異なる特性を持っていたとしても全員に共通して「取り組みを認める」ことは大切です。

良い点数や順位といった結果だけでなく、探究心や努力の過程を評価し、言葉で伝えてあげましょう。

そして担任の先生やスクールカウンセラー、病院などと連携し、家族だけで頑張らず理解と協力を求めることも、子どもにとって必要なことと考えます。

IQが高い子どもの育て方については、こちらの記事も参考にしてください。

関連記事:IQ(知能指数)が高い子どもは育てにくい?育て方のコツ5選を心理士が解説

ギフテッドの子どもと成績が優秀な子どもは違う

ギフテッドの子どもと「成績優秀な子」は、似ているようで違います。

ギフテッドの子どもたちは高い知能を持つ一方で、学校システムに馴染みにくく、能力を十分に発揮できていないことが多くあるのです。まずは、お子さんの能力や特性を深く理解し、受け入れることが重要です。

適切な理解と支援によって、ギフテッドの子どもたちは、才能を大きく花開かせることができそうですね。

関連記事:日本でのギフテッド教育の機会やアメリカのギフテッド教育の記事はこちら→【現地体験から見る】アメリカの「ギフテッド・クラス」に学ぶ、子どもの才能を活かす仕組みとは

なお、ギフテッドかどうか検査してみたい方は、「ギフテッド診断」がおすすめです。

我が子はギフテッド?と思ったら

わが子がギフテッド(Gifted)かもしれない、と思ったら、まずは「ギフテッド診断」テストを受けてみることもおすすめです。

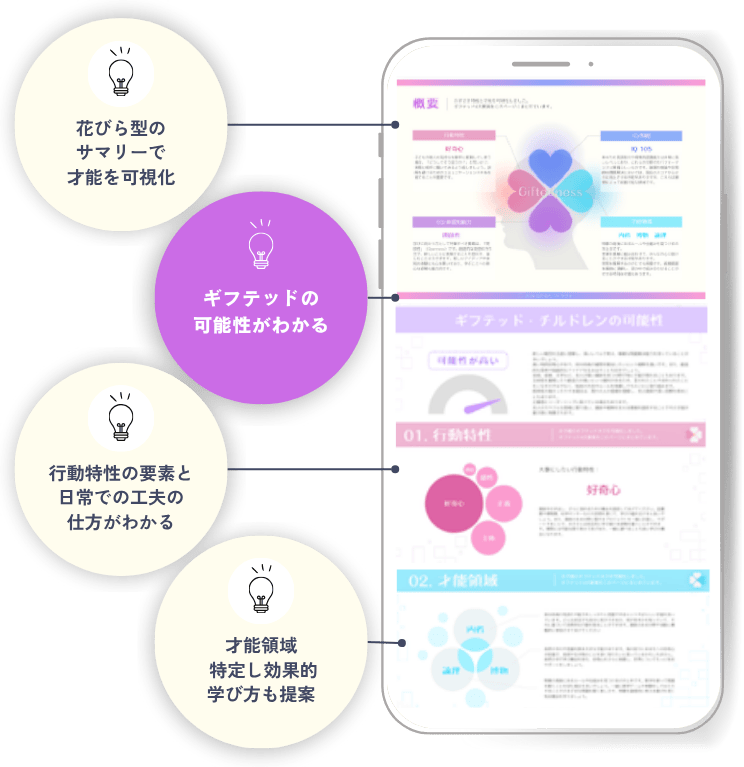

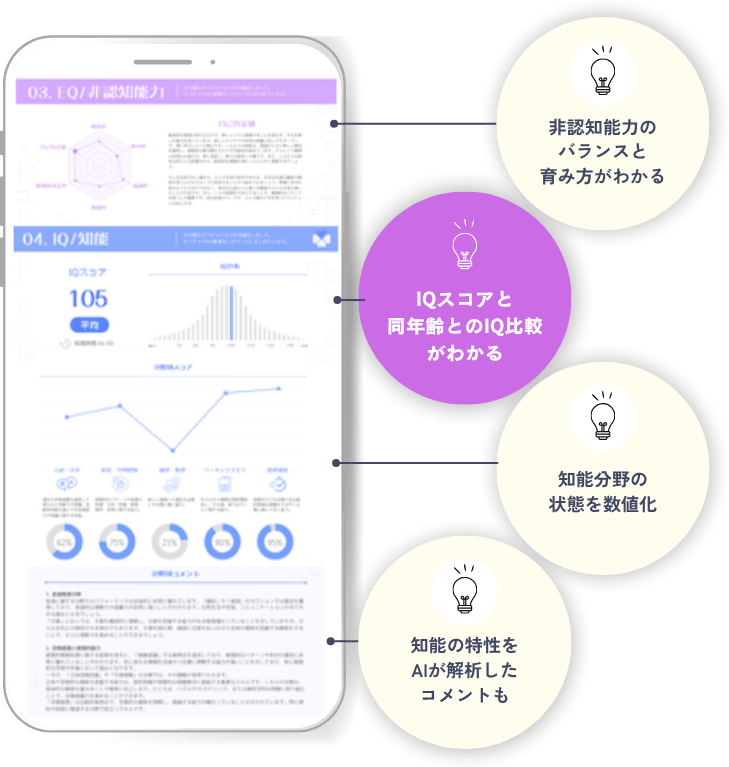

「ギフテッド診断」テストでは、子どものIQ(知能指数)や行動特性、才能のバランスを多くの側面から確認することができます。

\申込みから結果までオンライン完結/

ギフテッド診断とは

子どもの才能は、多くの側面に光を当てながら総合的に判断することが重要です。

ギフテッド診断は、4領域・全27種類の項目を測定し、子どもの才能を多面的に把握します。

より多くの方にご利用いただける価格※と内容を実現しました。

※”4領域”のうちの一つ、例えばIQテストだけでも診断項目がきちんと揃ったものを受けるためには15,000円〜50,000円程度の費用がかかります。(弊社独自調査)

診断テストの結果が活用できるように、結果についてわからないことがあれば、LINEで質問※1することができます。

さらに、お子さまの状況と必要に応じて、子どもの発達と子どもの心の専門家である医師・心理士に相談※2することもできます。どんな些細な質問でも大丈夫です。

※1 月間の質問回数の条件があります。

※2 別途料金がかかります。

\申込みから結果までオンライン完結/

とは?子どもの特徴と対応方法.png)