「うちの子、賢いけど周りとのコミュニケーションが独特…」

「授業中は退屈そうにしているのに、好きなことには信じられない集中力を見せる」

「知識は豊富なのに、感情のコントロールが難しい場面がある」

こうした感覚を抱いたことのある保護者の方は少なくないと思います。

子どもの内に秘めた力に気づきつつも、それがどのような意味を持ち、どう育てていけばいいのか迷っている方も多いのではないでしょうか。

日本では、特に「ギフテッド」(特異な才能を持つ子ども)という概念に対する社会的な理解や教育制度がまだ十分に整っているとはいえません。

ギフテッドの”診断”の方法や特性評価(アセスメント)の方法が気になる方も多いでしょう。

この記事では、ギフテッドの特性や傾向を知り、お子さまの力をどのように捉えていくか、また、どのような支援や環境が望ましいのかについて、分かりやすくご紹介します。

ぜひ最後まで読んでみてください。

「うちの子、ギフテッドかも」と感じている方へ。

お子さんの特性を理解し、日々の子育てに活かしていくためにまずギフテッド診断を受けてみることをおすすめします。

当サイト監修のギフテッド診断は、オンラインで簡単に受けられるため忙しい方にもご利用いただけます。

本記事の内容は、子どもの認知特性や才能の理解を深めることを目的とした解説記事であり、医学的・診断的判断を提供するものではありません。また、記事内で紹介する「ギフテッド診断」は、弊社が開発・提供する知能や認知特性を把握するためのツールであり、医療行為に該当するものではありません。必要に応じて、公的機関や医療専門家へのご相談も併せてご検討ください。

ギフテッドとは?その特徴と多様性

ギフテッドの特徴

「ギフテッド」というと、「スーパー脳を持っていて優秀」「数学が異常に得意」などのイメージを持つ方も多いでしょう。

実際には、「ギフテッド」とは、知的能力、創造性、芸術的才能、運動能力、リーダーシップなど、特定の分野において”非常に高い”能力を持つ子どもを指します。この、”非常に高い”とは、こうした特定の能力が、一般的な同じ年代の子どもと比べて突出していることです。

記憶力や語彙力が高く、表現力の豊かさも一つの指標となります。

他にも、言葉の発達が早かったり深い思考をするなど特徴のパターンはありますが、ギフテッドの特徴は一様ではなく、「頭が良いからギフテッドだ」と単純に判断できるものではありません。

ギフテッドの子どもに診断は必要?

ギフテッドの特徴は非常に多様です。

知識の吸収が早い一方で、感情面や社会的スキルに困りごとを抱えたり、ギフテッドであると同時に学習障害(LD)、注意欠如・多動症(ADHD)、自閉スペクトラム症(ASD)などの発達障害を併せ持つ子どもも存在します。(「2E(Twice Exceptional)」)

こうした子どもたちは、才能があるにもかかわらず、学校生活や対人関係で困難を感じる場面が少なくありません。

また、ギフテッドの子どもは「OE(過度激動性)」と呼ばれる特性を持つことが多いとされ、衝動性や不注意性など、一見すると発達障害と行動特性が似ている場合もあります。

ギフテッドの子どもに多い過度激動(OE)とは?ADHDやHSPとの違いも解説

OE(過度激動性)は、ギフテッドの子どもに多くみられる特性です。OEとは何か、その種類と特徴、ADHDやHSPとの違い、家庭での接し方などを詳しく解説します。

こうした特性の背景を考えるためにも、そしてギフテッドの特徴を理解し支援や環境調整に役立てるためにも、適切なアセスメントの必要性は高いといえるでしょう。

なお、子どもの行動パターンや感情の動き方を観察したり、生活環境をしっかり把握することで、ギフテッドの特性なのか発達障害の特性なのか推測することは”一定程度可能”とされています。

関連記事:ギフテッドと発達障害の違いとは?〜「2E」の特徴や見分けるためのポイントを解説〜

ギフテッドと2E(発達障害を併せ持つ子ども)の違いと特性

ここで、先述した「2E(Twice Exceptional)」についてもう少し詳しくご紹介します。

「2E」の子どもたちは、優れた知的能力を持ちながらも、発達障害の特性によって「学校生活に適応しづらい」「人との関係がうまく築けない」といった困難を抱えることがあります。

一見して能力が高いために、周りに合わせられてしまうことで、早期に必要な支援が後回しになったり、困りごとが表に出にくいこともあります(これを「マスキング」と呼びます)。

発達障害やギフテッドの子どもに多い?「マスキング」とは?女の子に見られやすい理由も紹介

ギフテッド性や発達障害が目立ちにくいマスキング現象。なりやすいケースや背景・リスクをご紹介しながら親御さんができるサポートを解説します。

このような場合には、ギフテッドと発達障害の両面に理解のある専門家による支援も重要です。

診断はできる?ギフテッドのアセスメント方法3つ

ギフテッドの特性を知るためには、子どもの行動や認知の傾向を多面的に理解するアプローチが大切になります。

知能検査や行動評価、専門家との面談などを通して、その子の学び方の特性や感情面での傾向を総合的に理解していく必要があります。

アセスメントの目的としては、「ギフテッドかどうか」を単純に決めるためだけではなく、子ども一人ひとりの個性をより深く知り、何がその子にとって適切な学びなのか支援を考えるための手がかりとして「活用する」という視点も持つと良いでしょう。

以下では、代表的なギフテッドのアセスメントの手法について一例をご紹介します。

1. 心理検査(知能検査)

最も一般的に使われるのが、心理検査(知能検査)です。

子どもの認知能力の得意・不得意や傾向を知るために用いられる代表的な検査です。

「IQ」(知能指数)というスコアで認知能力の一部が把握できます。

“ギフテッド”の定義は国や機関で様々ですが、IQ(知能指数)130以上をギフテッドの目安としている場合が多いです。

しかし、専門家の判断がないと検査を受けられなかったり、病院の予約が長期間取れなかったり、検査を担当する医師や心理士の結果の読み解き方に差があるなど、課題がないわけではありません。

関連記事:心理検査はどこまで信用できる?~知能検査と発達検査との違いと結果からわかることを徹底解説〜

心理検査の代表例

- WISC-V(ウィスク5)

:対象年齢は5歳~16歳11ヶ月。

:知的能力の全体像や偏りを評価。言語理解、処理速度、ワーキングメモリなどを分析。 - WAIS-IV(ウェイス4)

:対象は16歳0ヶ月以上。

:大人向けの知能測定。 - 田中ビネー知能検査Ⅴ

:対象は2歳~13歳、成人用あり(主に児童用の検査)。

:知能指数を測定し、発達段階ごとの能力を評価。 - KABC-II(カウフマン式知能検査)

:対象は2歳6ヶ月~12歳11ヶ月。

:知能指数(IQ)を算出せず、認知処理過程のプロフィールから評価。

この中でも代表的な心理検査、WISC(ウィスク)は、問題解決能力、論理的思考力や処理速度などの認知能力を測るテストです。

留意点

✔ どの検査・テストも、「ギフテッドである」という医学的な「診断」ができるわけではありません。

✔ IQが130以上であれば「ギフテッド」とされることが多いですが、IQだけで判断するのは不十分です。

✔ IQのスコアのバラつきが大きい場合は、発達障害の可能性も考慮する必要もあります(「2E」の可能性)。

✔ 特に、プロファイルにばらつきがある場合は、得意な部分と苦手な部分をどう支援するかが重要になります。

2. 行動評価(性格の特性や行動の背景を見つける)

ギフテッドかどうかを把握する場合、知能検査だけでは捉えきれない「行動特性」や「個性」を評価することが何よりも大切です。

以下では、ギフテッドの行動特性の一例をご紹介します。

これらの特徴はすべてのギフテッドに当てはまるわけではなく、また年齢や育つ環境によっても変化します。

ギフテッドの男の子の特徴を解説 | 高知能の子どもの育てにくさと才能の活かし方

ギフテッドの特に男の子に見られる特徴やその背景、彼らの才能を活かすためのコミュニケーションや支援の方法について、親や先生が取り組める方法をわかりやすく解説します。

ギフテッドの女の子の5つの特徴とは?子どもの才能を伸ばす方法や男の子との違いも解説

ギフテッドの女の子に見られる特徴、学校や家庭での生きづらさ、男の子との違い、そして才能を伸ばすために大人ができることを詳しく解説します。

3. 専門家による面談・カウンセリング

行動や感情の背景をより深く理解するためには、心理士や発達支援の専門家との面談も活用すると良いでしょう。

家庭や学校での様子を丁寧にヒアリングし、子どもの特性に合った関わり方やサポートの方法を一緒に考えることができます。

【知能の診断・相談ができる機関】

• 教育センター・児童相談所(自治体の支援機関)

• 発達外来(児童精神科など)

関連記事:何をどこに相談すればいい?小中学生の子育てのお悩み相談をテーマ別にご紹介

心理検査・知能テストの結果と、行動評価、専門家の意見を総合して診断を行うことが理想的です。

ギフテッドの子どもの課題を理解して適切な支援を

繰り返しますが、ギフテッドの特性は、IQなどの数字だけでは語れません。

大切なのは、子どもが何に夢中になれるのか、どんな活動をしているときに心が動くのかを、日々の中で一緒に見つけていくことです。

- 子どもの特性を観察し、得意な分野を自然に伸ばす環境を整える

- 必要に応じて専門家のアセスメントを受け、学び方の工夫や教育的サポートを考える

- 大人の価値観や期待を押し付けず、子どものペースで歩むことを大切にする

どの子どもにも、その子なりの可能性と輝きがあります。

この記事が、日々のお子さんとの関わり方のヒントになれば嬉しいです。

我が子はギフテッド?と思ったら

わが子がギフテッド(Gifted)かもしれない、と思ったら、まずは「ギフテッド診断」テストを受けてみることもおすすめです。

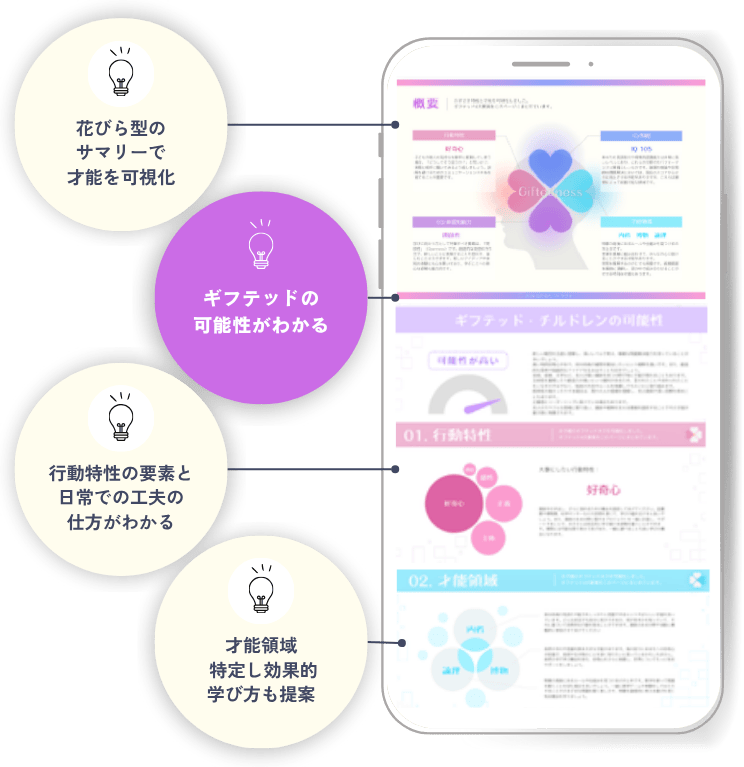

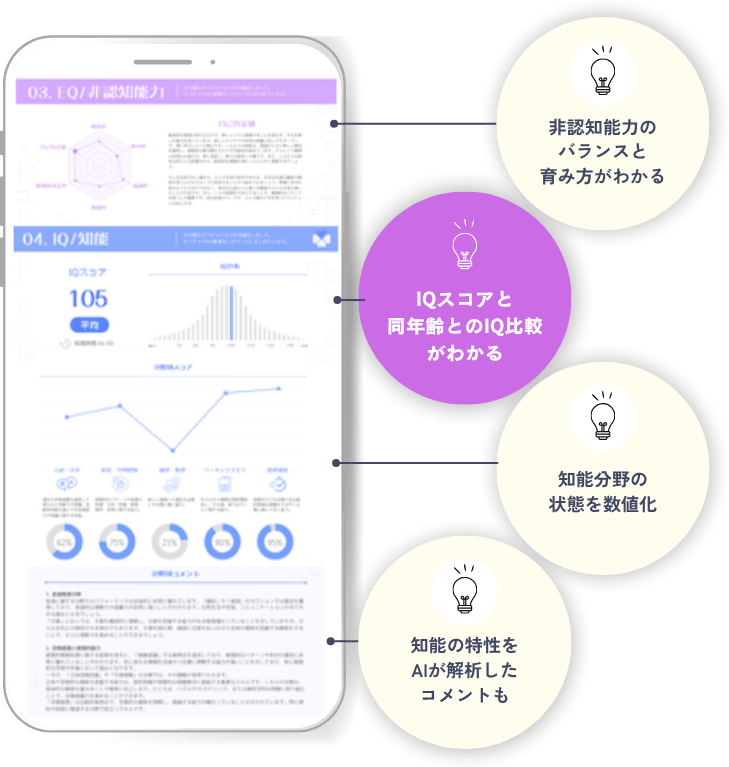

「ギフテッド診断」テストでは、子どものIQ(知能指数)や行動特性、才能のバランスを多くの側面から確認することができます。

\申込みから結果までオンライン完結/

ギフテッド診断とは

子どもの才能は、多くの側面に光を当てながら総合的に判断することが重要です。

ギフテッド診断は、4領域・全27種類の項目を測定し、子どもの才能を多面的に把握します。

より多くの方にご利用いただける価格※と内容を実現しました。

※”4領域”のうちの一つ、例えばIQテストだけでも診断項目がきちんと揃ったものを受けるためには15,000円〜50,000円程度の費用がかかります。(弊社独自調査)

診断テストの結果が活用できるように、結果についてわからないことがあれば、LINEで質問※1することができます。

さらに、お子さまの状況と必要に応じて、子どもの発達と子どもの心の専門家である医師・心理士に相談※2することもできます。どんな些細な質問でも大丈夫です。

※1 月間の質問回数の条件があります。

※2 別途料金がかかります。

\申込みから結果までオンライン完結/