ー学校で「落ち着きがない」と注意される

ー集中すべき時に集中できず、逆に好きなことには時間を忘れて没頭する

そんな子どもの姿が、集団生活の中では「困った」行動として捉えられたり、逆に、「天才っぽい」と言われることもあるかもしれません。

この記事では、この「ADHDは天才なのか?」という問いを切り口に、2e(ギフテッド × 発達障害)の特徴、子どもの才能を引き出す支援のあり方や、進路をどういった視点で選んでいけばいいかについて、詳しくご紹介します。

本記事の内容は、発達障害や2e(ギフテッド×発達障害)に関する理解を深めるための一助であり、診断や評価を目的としたものではありません。お子さまの特性に関してご不安がある場合は、医療機関や専門機関の助言を検討してください。

記事内で紹介する「才能」や「天才」という語は、一般的な比喩表現であり、医学的診断名でも教育上の公式区分でもありません。特定の領域で顕著な強みや高い達成が見られる状況を便宜的に指すもので、全ての場面・全ての子どもに一律に当てはまるものではありません。

発達特性の有無は、才能の有無を決定づけるものでもありません。子どもの理解と進路検討は、個別アセスメント(強み・支援ニーズ・環境要因)と適切な支援・環境調整を前提に行うことが望ましいです。

ADHDと「天才」のイメージ

ADHD(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder:注意欠如・多動症)とは、生来の神経発達の特性です。

特に、ドーパミンやノルアドレナリン系の調整に偏りが関与すると言われています。

そのため、学校など集団生活の中では、「落ち着きがない」「忘れ物が多い」「指示を守らない」などと問題視されることも少なくないです。

ADHDの医学的な診断基準は、「注意の持続の難しさ」「衝動性」「多動性」などの特性であり、「天才」や「優れた知能」とは直接的には結びつけられていません。

関連記事:小学生の子どものADHD(注意欠如多動症)とは?特徴や原因、対処法・治療法も解説

ADHDの子どもの特性と“天才的”能力の具体例

発達特性を持つ一部のADHDやASDの子どもたちは、卓越した集中力や創造性を発揮することがあり、それが「非凡」「天才」と捉えられることがあります。

歴史上でも、”天才”と呼ばれた発明家のエジソンや芸術家であるレオナルド・ダ・ヴィンチなど、「ADHD的な傾向があったのでは?」という話を聞いたことがある人もいるかもしれません。

これは、史実や彼らの創作物・成果から、「発想が飛躍的」「一点に没頭」「常識に縛られない」などの特徴が推察されており、「天才」のイメージと親和性があるからでしょう。

以下では、“天才”と形容される可能性のある、ADHDの子どもにみられる具体的な行動をご紹介します。

驚異的な集中力(ハイパーフォーカス)

興味のある対象に対しては時間を忘れて没頭し、短期間で専門家のような知識や技術を習得する。

創造的な発想力

既成概念やルールにとらわれず、独自の視点から新しいアイデアを生み出すことがある。

非常にエネルギッシュで行動的

座学は苦手でも、実践的な活動やプロジェクトには誰よりも積極的に取り組むことがある。また、計画的な行動は苦手でも、思い立ったらすぐ行動するといった面も多い。

こうした特性は、発達障害起因の特性に限らず、知能や元の性格、経験など他の要因も複合的に重なってあらわれてくるもので、一概に「ADHDだからこれらの特性がある」とは言えません。

また、これらはすべての子どもに当てはまるわけではなく、才能と発達特性に起因する困りごとの両面を理解することが大切です。

天才といえばギフテッド?「2e型」の子どもについて

最近よく耳にする「ギフテッド」という言葉。

一般的には、「特定の分野で極めて高い能力を持つ子ども」を意味します。

「ギフテッド」の定義は国や機関によって異なりますが、一般的にはIQ130以上が目安とされています。

また一方で、IQなどの知的能力に限らず、創造性や芸術性、問題解決力など複合的な才能を含む概念としても理解される場合もあります。

そして、このギフテッドと発達障害(ADHDやASDなど)の両方の特性を併せ持つ子どもたちを 「2e(Twice Exceptional)」と呼びます。

2e型ギフテッドの存在は、海外では早くから知られ、個別対応教育の対象として注目されてきました。

近年、「発達障害」や「ADHD」というの言葉の広がりもあり、日本でも注目され始めています。

発達障害とギフテッドの特性のグラデーションは様々で、「グレーゾーン」の子もいます。

関連記事:「グレーゾーン」とは?発達障害・知的障害の2パターンを心理士が解説

なお、ギフテッドには「英才型(単純ギフテッド)」という、学校のカリキュラムや社会生活に適応できるタイプの子どももいます。

2e型ギフテッドは、才能と発達の偏りを併せ持ち、特別なサポートが必要な場合が多いのです。

関連ページ:ギフテッド・チルドレンについて

関連記事:【公認心理師が解説】発達障害とギフテッド『2E』の子どもの子育て:特徴と違いとは

関連記事:ギフテッドと発達障害の違いとは?〜「2E」の特徴や見分けるためのポイントを解説〜

2e型ギフテッドの特徴とは

2e型の子どもたちは、「才能」と「困難」の両面を持ち合わせており、標準化された学校教育の中では適切に評価されにくいのが現状です。

以下で、2e型の子どもたちがよく直面する”困難”の一例をご紹介します。

- IQが高いが、特定の分野(計算や書字など)が極端に苦手

- 知識の吸収が速く、独自の考え方を持つため一斉授業が苦痛

- 興味のあることには圧倒的な集中力を発揮するが、興味のないことはまったく手をつけない

- 感受性や五感が鋭く、環境の変化に敏感

- 同年代と関係を築きにくいことがある/興味が一致する友だちが少ない

こうした状況が、発達障害によるものなのか、ギフテッド性に由来するのかを見極めるためには、専門的な診断や観察が不可欠です。

感受性の高さや多才性を伴う「OE(過度激動性)」の視点からの観察も役に立ちます。

なお、「OE(過度激動性:Overexcitabilities)」とは、感覚や感情、知性など特定の分野で非常に強い反応性を示す傾向を指し、ギフテッドの子どもによく見られるとされています。

関連記事:ギフテッドの子どもに多い過度激動(OE)とは?ADHDやHSPとの違いも解説

ADHDの子どもの能力を伸ばす支援方法

ADHDや2eの子どもたちの可能性を引き出すためには、個別性を重視した支援が重要になってきます。

以下で具体的な支援方法を見ていきましょう。

学習面での支援

- 興味を活かしたプロジェクト型学習(探究型学習)を取り入れる

- 暗記中心ではなく「なぜ?」を深掘りできるようにカリキュラムを工夫をする

- 座っていられない場合は、立って学んだり移動することも許容する

- ICT機器を活用して自分のペースで学べるようにする

行動面・生活面の支援

- ソーシャルスキルトレーニング(SST)を通じて対人関係を学ぶ

- 感覚刺激に配慮した刺激の少ない学習スペースを確保する

- 認知特性に合わせた学び方を取り入れる

- 感情のコントロールの心理的サポートを行う

関連記事:家庭でもできるソーシャルスキルトレーニング(SST)とは?子どもの社会性を育む方法を専門家が解説

関連記事:ソーシャルスキルトレーニング(SST)とは?子どもの対人関係を良好にする方法を心理士が解説

関連記事:子どもの認知特性:4つの種類と診断方法〜我が子の学習スタイルはどのタイプ?〜

関連記事:子どものアンガーマネジメント【前編】|「怒り」「癇癪」との向き合い方

精神面でのサポート

- 子ども自身が「ありのままの自分」を受け入れられるような声掛けを行う

- 感受性や過敏さに配慮したコミュニケーション

- 安心して「失敗できる」学習環境の整備

関連ページ:子どもの自己肯定感のホントのハナシ

関連記事:「繊細さん」?子どものHSP(HSC)の特徴や対処法を臨床心理士が解説

ADHDの子どもの進路選択〜将来の可能性は?〜

子どもが、自分の特性と興味関心を理解し、適切な進路を選ぶことは、人生の質を大きく左右することは想像に易いと思います。

以下では、子どもの将来の選択肢を、大きく3つのカテゴリに分けてご紹介したいと思います。

なお、それぞれのケースは一律には当てはまりません。適職の検討は個別アセスメントを前提に、インターンや職業体験など実証的な機会を通じて段階的に判断することが望ましいです。特に、発達特性を持つ子どもについては、必要に応じて、学校・医療・福祉・キャリア支援の専門家との連携を検討することをお勧めします。

理数系・研究職分野

ADHDの子どもたちは、数学・物理・プログラミングなどの論理的思考を必要とする分野において、高い集中力と問題解決力を発揮することがあります。

パターン認識が得意だったり、構造的・概念的な理解が得意な場合が多いためです。

将来の進路の例

- STEM系学部(数学、理学、工学分野など)

- 研究職

- エンジニア、AI開発者

- データサイエンティスト

関連記事:虫好きな男の子は才能あり?将来のためのSTEM教育

関連記事:STEM教育とSTEAM教育。違いや日本の事例をご紹介

関連記事:【多重知能理論】論理と分析力の「アナリスト」タイプ

クリエイティブ分野(芸術・音楽・デザイン)

直感力や創造性が高いADHDや2eの子どもは、芸術や音楽、映像、ゲームデザインの分野でも力を発揮することがあります。

将来の進路の例

- 作曲家、画家

- CGアーティスト、映像クリエイター

- ゲーム開発者、アニメーション制作

- ファッションデザイナー

- プロダクトデザイナー

起業・フリーランス

自分のスタイルで働きたい、自分でルールを作りたいという志向の強いADHDの子には、起業やフリーランスという選択肢も非常に魅力的ですよね。

将来の進路の例

- Web制作、デザイン、記事ライティング、アプリ開発などスキルベースの独立

- 自分のブランドやサービスを立ち上げる起業家

ADHDを「天才」と理解することとは

いかがでしたか?

ADHDの子どもたちは、たしかに突出した能力を持っている場合があります。しかし、それと同時に、日常生活や学習環境において困難を抱えていることも多いのです。

重要なのは、「困っている行動」の背景にある特性を丁寧に理解し、能力が発揮できる環境を整えることです。

もしお子さんが「2eかもしれない」「ギフテッドの傾向があるかも」と感じたら、まずはWEB診断などで客観的な自己理解を深めることも第一歩です。

必要に応じて、専門機関でのアセスメントや知能検査を受けてみるのもよいでしょう。

我が子はギフテッド?と思ったら

わが子がギフテッド(Gifted)かもしれない、と思ったら、まずは「ギフテッド診断」テストを受けてみることもおすすめです。

「ギフテッド診断」テストでは、子どものIQ(知能指数)や行動特性、才能のバランスを多くの側面から確認することができます。

\申込みから結果までオンライン完結/

ギフテッド診断とは

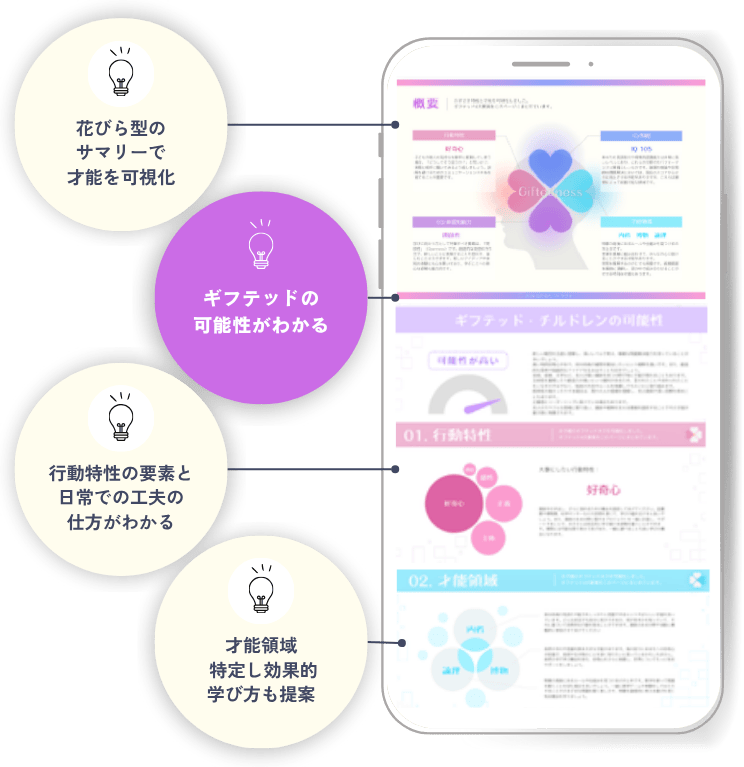

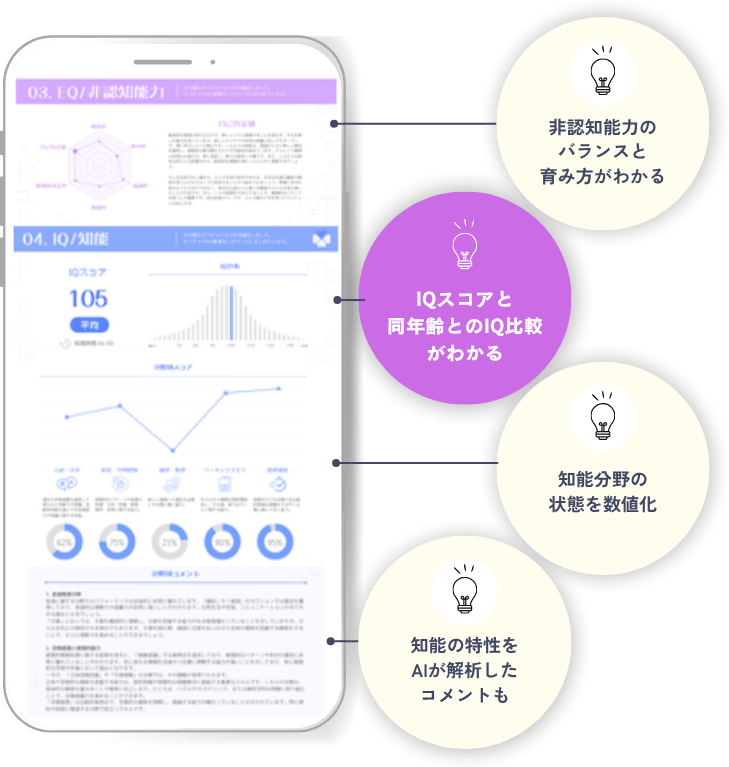

子どもの才能は、多くの側面に光を当てながら総合的に判断することが重要です。

ギフテッド診断は、4領域・全27種類の項目を測定し、子どもの才能を多面的に把握します。

より多くの方にご利用いただける価格※と内容を実現しました。

※”4領域”のうちの一つ、例えばIQテストだけでも診断項目がきちんと揃ったものを受けるためには15,000円〜50,000円程度の費用がかかります。(弊社独自調査)

診断テストの結果が活用できるように、結果についてわからないことがあれば、LINEで質問※1することができます。

さらに、お子さまの状況と必要に応じて、子どもの発達と子どもの心の専門家である医師・心理士に相談※2することもできます。どんな些細な質問でも大丈夫です。

※1 月間の質問回数の条件があります。

※2 別途料金がかかります。

\申込みから結果までオンライン完結/