世界のあり方が驚くほどのスピードで変化している現代において、子どもたちがよりよく生きていくため、また、よりよい未来を共有していくためにどのような力が必要なのでしょうか?

また、そのためにはどのような教育が必要なのでしょうか?

特に「VUCAの時代」と呼ばれる激動の現代は、知識や技能に加え、感情の調整力や協働性、自己効力感といった個人の内面的な力(非認知能力)も含めて、子どもたちが総合的な資質・能力をどう育んでいくかが重視されています。

『Education2030』とは、こうした問いに答えるため、世界の知恵を集めてOECD主体で取り組んでいる教育指針を策定するプロジェクトです。

今回は、『Education2030』の一つの成果である『ラーニングコンパス』を通して、Education2030における教育の最終目標であるウェルビーイングとは何か、ウェルビーイング獲得のために求められる力の概要を臨床心理士・公認心理師がご紹介します。

執筆:山崎 日菜乃

公認心理師・臨床心理士

心理士としてメールカウンセリングに3年半従事し、家族関係の悩み、心身の不調、仕事の悩みなど、様々な困り事へのサポートを行う。アメリカ合衆国在住。

ラーニングコンパスとは

ラーニングコンパスは、現代の生徒が成長して世界を切り拓いていくためには、どのような知識やスキル、態度および価値観が必要か?という問いへの一つの答えとして示されたものです。

Education2030プロジェクトの第一フェーズの最終年である2019年に発表されました。

Education2030プロジェクトについては以下の記事も合わせてご覧ください。

関連記事:専門家監修 | 2030年の子どもたちに必要な力とは?OECDが示す新たな学びの地図

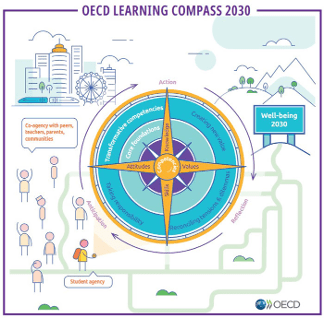

ラーニングコンパスでは、子どもたちの持つ力がコンパスに例えられ、子どもたちがそのコンパスを用いて、最終目標であるウェルビーイングを目指して歩んでいく姿のイメージが描かれています。

出典:OECD Learning Compass 2030 Concept Note, 2019

ラーニングコンパスが作成されたことで、Education2030における教育のコンセプトマップを世界で共有することができました。

ラーニングコンパスは、評価やカリキュラムの枠組みを示したものではなく、学びの枠組みが示されたものです。

そのため、この学びの枠組みに自分を当てはめるということではなく、学びの価値や方向性を確認するためのツールとして活用する必要があります。

ラーニングコンパスは、「学習指導要領」といった各国の教育指針にも新たな視点を提供しており、個々の学びの多様性を認める土台としても期待されています。

Education2030における”教育の目的地”

子どもたちがコンパスを用いて目指しているのは、図の右上に描かれた「Well-being(ウェルビーイング:幸福)」です。

Education2030では、個人のウェルビーイングと社会のウェルビーイングの両方の実現が教育の目的であるとしています。

「ウェルビーイング」とは、直訳すると「よい状態」という意味で、「身体的・精神的・社会的に良好な状態」を指します。

ぴったりと当てはまる日本語がなく、少しイメージしにくいかもしれません。

言い換えると、「多様な個人がそれぞれ健康で幸せを感じられるだけでなく、個人を取り巻く場や地域、社会が幸せや豊かさを感じられるよい状態であることも含む包括的な概念」です。

この目標を達成する過程には、学校の一斉授業で身につけるような知識だけでなく、社会で生きていくための非認知能力の育成も不可欠です。

ウェルビーイングには様々な要因が関わっており、学力偏重の価値観とぶつかる可能性もあります。

OECDのBetter Life Indexによると、ウェルビーイングには以下の11の要因が関与しているとされています。

現在、教育分野に限らず、SDGsを越える次なる目標として「SWGs(Sustainable Well-being Goals)」(持続可能なウェルビーイング)が提唱され始めています。

経済的な豊かさだけでない、心の充足や社会とのつながり、生きる意味などを含むウェルビーイングが、世界的に改めて重要視され始めていることも伺えます。

個人/社会のウェルビーイングとラーニングコンパス

個人のウェルビーイングは、経済的資本、人的資本、社会的資本、および自然資本を築くことに繋がり、それらの資本は個人のウェルビーイングを持続させることに役立つとされています。

さらに、人間は複雑なエコシステム(生態系)の一部であり、環境も個人のウェルビーイングに影響を与える要素ですよね。

そのため、子どもたちは自分個人のウェルビーイングを求めるだけでなく、仲間や家族、コミュニティ、さらには地球のウェルビーイングにも配慮するように学ぶことも期待されています。

ラーニングコンパスは、子どもたちが教育の目的地にたどり着けるように、つまり、個人のウェルビーイングを獲得し、さらにグローバルなレベルを含む社会のウェルビーイングを獲得できるように開発されたのです。

こうした観点が、日本の教育政策においても強く強調されるようになってきています。

ウェルビーイングに必要な3つの力

ラーニングコンパスでは、ウェルビーイングを実現するために必要な力がコンパスの中や吹き出しに示されているのでご確認ください。

必要な力は、大きく以下の3つにまとめられています。特に、責任感や能動性・主体性や、社会に変化を起こすなどの能力が重視されています。

1. エージェンシー

変革を起こすために目標を設定し、自分の行いを振り返りながら責任ある行動をとる能力です。

主体性よりもさらに広い概念で、社会に参加し、自分がやるべきことに気づき、世界に影響を与えることまでをも含んでいます。

非認知能力の育成においても重要な中核要素であり、自らの意思を持って行動する姿勢がウェルビーングの形成に不可欠だといえます。

2. コンピテンシー

知識、スキル、態度、価値観を含む包括的な概念です。

未来をより良い方向に変えるために、文脈に応じて知識、スキル、態度、価値観を活用し、責任ある行動をとる能力です。

新たなコンピテンシーとして、変革をもたらすコンピテンシー(Transformative Competencies)も追加されました。

3. コアファウンデーション

カリキュラム全体にわたって学習の基盤となる、基本的な条件・状態と中核となるスキル、知識、態度、価値観です。

特に、国語をはじめとした教科横断的な学びとともに、子どもたちがエージェンシーや変革をもたらすコンピテンシーを育んだり、社会の中で力を発揮するために必要不可欠な基盤となります。

Education2030は、教育全体をエコシステム(生態系)として捉え、子どもが学ぶ場所は学校だけに限らず、社会全体との繋がりによって支えられているという視点を重視しています。

教員や家族、地域社会、企業や大学などの外部機関、デジタル技術、行政などが互いに関わり合いながら、教育を支えていくということですね。

上記の3つの力も、子ども個人の中だけで育つのではなく、大きなエコシステムの中で生まれ育まれていくものだと考えられたものです。

それぞれの力の具体的な内容は、次回以降の記事で詳しくご紹介します。

日本における動き

日本国内でも、こうした国際的な動向を踏まえて、文部科学省が「ウェルビーイング」や「非認知能力」に関する取り組みを強化しています。

たとえば、次期教育振興基本計画(第4期、2023年〜)では、知識の習得に加えて、心の安定や社会とのつながり、幸福感など、包括的な人間の育成が重視されています。

この流れは、「学習指導要領」にも影響を与えており、既存の枠組みの改善や、新しい教育の実施に向けた実証的な取組が進められています。

教育の場における「新たな価値」の創造が重要であると位置付けられており、教科横断的・探究的な学習活動の中で非認知能力を育てることが指針として掲げられています。

おわりに

以上のように、教育分野でもそれ以外の分野でも、経済的・物質的な豊かさだけでなく、健康や幸せ、社会との繋がりや心の充足など、個人も社会もよりよい状態であること(ウェルビーイング)が重視されるようになってきています。

社会との繋がりの中で子どもの学びが支えられていくこと、また、子どもが社会によりよい影響を与えられるようになること、個人だけでなく社会のウェルビーイングを実現できる学びの機会が、より重要になってきそうですね。

参考文献:

OECD: Learning Compass 2030 – Glossary

OECD: The Learning Compass Concept Notes – Learning Compass 2030 Japanese version

OECD: The Learning Compass Concept Notes – Student Agency Japanese version

OECD: The Learning Compass Concept Notes – Transformative Competencies

OECD: The Learning Compass Concept Notes – Core Foundations

ウェルビーイングの向上について(次期教育振興基本計画における方向性) 文部科学省

とは?子どもの特徴と対応方法.png)

を調べる方法-知能テストで測定できることやギフテッドと成績の関係も解説-2.png)