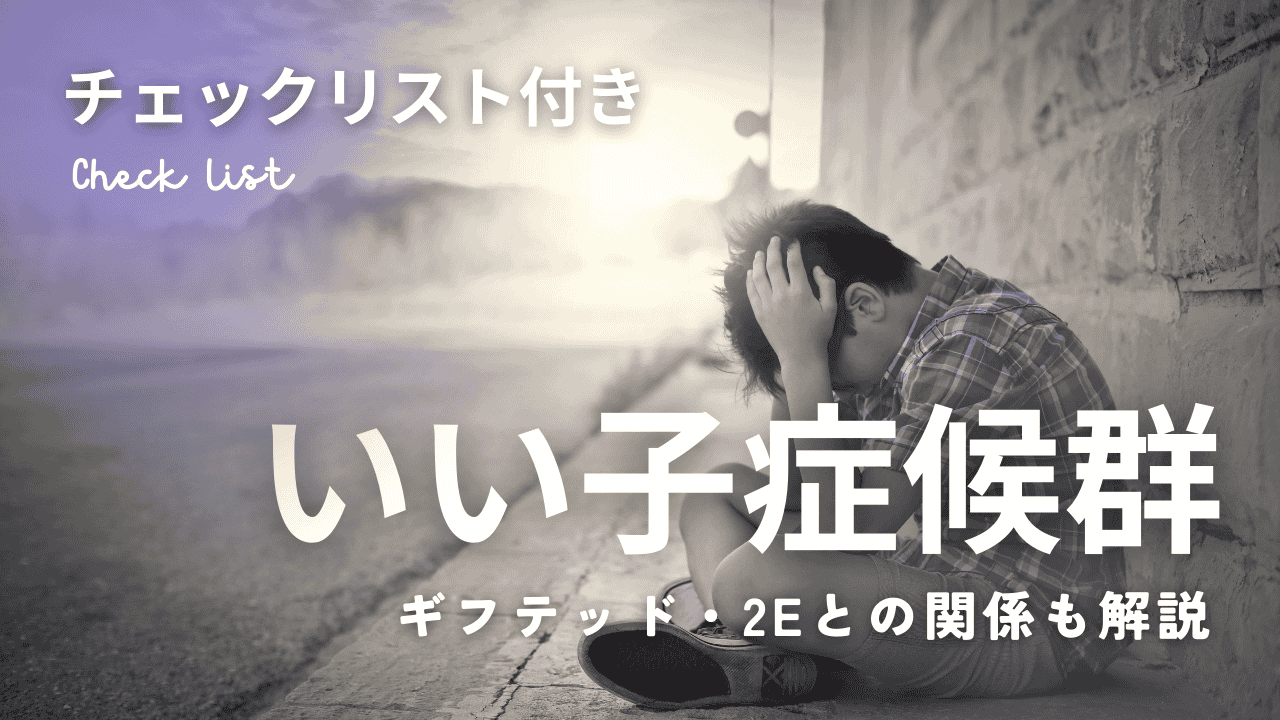

学校や外では「手がかからない」「いい子」と言われているのに、家ではよく怒ったり泣いたり、不安を訴えてくる…。

「どうしてなの?」「どうすればいいの?」と感じていませんか?

特にギフテッド傾向のある子どもは、周囲との違いを敏感に感じ取り、過度に適応しようとすることがあります。

これが「いい子症候群」と呼ばれる状態で、内面では強いストレスを抱えている可能性があるのです。

この記事では、児童精神科に勤務する臨床心理士が、ギフテッドや2Eの子どもがなりやすい「いい子症候群」を解説します。

ストレスサインのチェックリストや家庭でできるサポート方法もご紹介しているのでぜひ最後まで読んでみてください。

執筆:いけや さき

公認心理師・臨床心理士

精神科病院、療育施設、心療内科・児童精神科クリニックなど主に医療と福祉領域にて心理士として従事。発達障害の子どもたちや保護者、女性のメンタルヘルス等のサポートを行う。

いい子症候群とは

「いい子症候群」とは、自分の感情を我慢したり特性を抑え込んで、周りの環境や状況に適応したり期待に応えようとする現象の一つです。「過剰適応」ともいいます。

関連記事:学校では「いい子」。なかなか理解されない「過剰適応」とは?

特に知能の高い子どもや、ギフテッド傾向の子たちは、持っている認知能力ゆえに周囲の期待を敏感に察知し、いい子症候群の状態に陥りやすいとされています。

まずは、いい子症候群の特徴と「いい子」との違いを見ていきましょう。

いい子症候群の特徴

いい子症候群の子どもには、以下のような特徴が見られます。

- 周囲の期待に応えようとする

- 意見することが少ない

- 完璧主義的な傾向が強い

- 大人への態度が極端に良い

- 本音と建前を使い分けしている

- 自分の感情を閉じ込めてしまっている

- 失敗や批判に強い恐怖感を持っている

ある研究では、いい子症候群の(過剰適応を示す)子どもたちに異なるタイプが存在することが明らかになっています。

目の前にいる子どもに対する個別の理解が重要となるでしょう。

また、男子の場合は過剰適応しやすい子の方が、ストレスを抱えやすいとされています。

参考文献:石津 憲一郎・安保 英勇.「中学生の学校ストレスへの脆弱性」『心理学研究』2013年 第84巻 第2号

過剰適応と「いい子」。違いと見分け方

過剰適応をしているいい子と、”過剰適応ではないいい子”との違いを見分けるポイントは、次の通りです。

- 自分の価値観をもとに行動しているか

- ストレスだと感じているか(ストレスサインが出ているか)

- 感じたストレスを適切に発散できているか

特にギフテッドの子どもは、その高い認知能力によって周囲の期待や感情を敏感に読み取るため、学校生活で過剰適応を身につけやすいとされています。

ここで重要なのは、表面的には「いい子」に見えても、内面では強いストレスや葛藤を抱えている可能性があること。

子どもの健やかな成長を支えるためには、早期発見と適切な理解がポイントになります。

発達障害といい子症候群の関係

発達障害と「いい子症候群」には実は複雑な関係があります。

特に注目すべき点は、高い認知能力と社会性の差がある「ギフテッド」、高い認知能力と発達特性が併存する「2E」と呼ばれる状態です。

ギフテッドや2Eの子どもたちは、その特性ゆえに周囲に理解されにくく、結果として「過剰適応」という状態を起こしやすいといわれています。

なお、「2E」とは、ギフテッドレベルの高い能力を持ちながら、同時に学習障害、ADHD、自閉スペクトラム症などの発達障害も併せ持つ状態です。

文部科学省でも「特定分野に特異な才能のある児童生徒」への支援が議論されており、こうした子どもたちへの理解が深まりつつありますが、まだ見過ごされやすいことの方が多いのが現状です。

関連記事:学校では「いい子」。なかなか理解されない「過剰適応」とは?

関連記事:【公認心理師が解説】発達障害とギフテッド『2E』の子どもの子育て:特徴と違いとは

ギフテッドがいい子症候群になる理由

ギフテッド傾向のある子が、いい子症候群になる主な理由は次の通りです。

- 認知能力と社会性のアンバランス

- 周囲との違いを感じることによる過剰適応

- 理解されないことへの諦めによる行動

ギフテッドの子どもは、知的能力が同年代よりも著しく高い一方で、社会性や情緒面の発達は年齢相応ではないことが多いといわれています。

このアンバランスにより、頭で認識していることでも感情レベルでは処理しきれず、ストレスを感じることがあるのです。

たとえば、クラスメイトとの会話がかみ合わないと感じても、それをうまく処理することができず、いら立ちや孤立を感じることが多いと言われています。

また、高い認知能力を持つ子どもは、自分と周囲の違いを敏感に察知することがあります。

「なぜみんなは理解できないのだろう」と思う一方で、「自分だけ違うのかもしれない」と感じることがあるのです。

また、理解されない経験を繰り返すうちに「もういいや」と諦め、「こうしてほしいんでしょ」と推測して仮面をかぶる子もいます。

その結果、本来の自分を隠して「期待される自分」「求められている姿」を演じ、いい子症候群となってしまうのでしょう。

2Eといい子症候群の関連性

2E(ギフテッド傾向×発達特性)の子が、いい子症候群になる主な理由は次の通りです。

- 良い面もしくは問題ばかりに注目される

- 表面化しない部分で葛藤を抱えやすい

- 支援対象になりにくい

私たちは誰でも、人の目立つところに注目しやすいですが、特に2Eの子は「突出したいい部分」もしくは「なぜ?と思われる発達特性」に注目されやすい傾向があります。

また、高い認知能力によってカバーできるからこそ、発達特性を性格の問題と捉えられてしまう子もいます。

そういったことから、本来はサポート支援してもらうことで能力がより発揮できるにも関わらず、支援対象になりにくくなってしまっているのです。

いい子症候群のストレスチェックリスト

子どもが「いい子症候群」によるストレスを抱えているかどうか、以下のチェックリストで確認してみましょう。

当てはまる項目にチェックを入れてください。

学校での様子

□ 集団活動で周囲に合わせることを優先している

□ 失敗やミスを極度に恐れやすい

□ 先生や大人の前では「いい子」になりやすい

□ 学校のルールを守ることに強いこだわりを持っている

家庭での様子

□ 学校から帰ると疲れた様子を見せる

□ 家族の前で感情を爆発させることがある

□ 宿題や課題に時間がかかる

□ 家族に対して過度に気を遣う

心理・身体面のサイン

□原因不明の身体症状を訴えることがある

□ 夜眠れない、または朝起きるのがつらそう

□ 感情のコントロールが難しい時がある

□ 少しでも失敗すると過度に落ち込む

12個の質問のうち4個以上に該当する人は、いい子症候群の「傾向あり」、さらに9個以上当てはまっている人は、いい子症候群の「可能性が高い」といえます。

家庭でできる「いい子症候群」の対処法

いい子症候群の可能性がある子どもをサポートするために、家庭でできる具体的な対処法をご紹介します。

以下を意識しながら、必要に応じて一人で抱えずに医師やカウンセラーに相談しながら、実践していきましょう。

- 正解を求めない会話も大切にする

- 感情を言語化する手助けをする

- できたことだけを褒めない

- プロセスも見ていることを伝える

- ありのままの子どもを愛する

いい子症候群の仮面を外すのは容易ではありません。

だからこそ、日々のちょっとした関わり方の積み重ねが、子どもをいい子症候群から解放してあげることにつながります。

特にギフテッド傾向や2Eの子どもたちは、あらゆることに敏感です。そして完璧であろうとします。

そんな状態に対して大人が、きちんとできた部分だけに注目してしまうと「やっぱりそれを求められている」と子どもは認識してしまいます。

医師やカウンセラーなどの専門家を頼りながら、家庭で工夫を積み重ねられるとよいでしょう。

まとめ

「いい子」だから大丈夫とは限らないことを、今回は細かく具体的に解説しました。

特にギフテッドや2Eの子は、高い認知能力の影響からいい子であろうとする傾向があります。

いい子でいてくれるのは喜ばしいことですが、子どもがガマンしすぎたり、本心を隠したりしてまでいい子でいてもらいたいわけではないですよね。

いい子症候群と関連性のあるギフテッドの特性。この記事のチェックリストで、いい子症候群の可能性が高かった場合は、ギフテッドの特性についても調べてみると、子どもの個性理解に役立つかもしれません。

我が子はギフテッド?と思ったら

わが子がギフテッド(Gifted)かもしれない、と思ったら、まずは「ギフテッド診断」テストを受けてみることもおすすめです。

「ギフテッド診断」テストでは、子どものIQ(知能指数)や行動特性、才能のバランスを多くの側面から確認することができます。

\申込みから結果までオンライン完結/

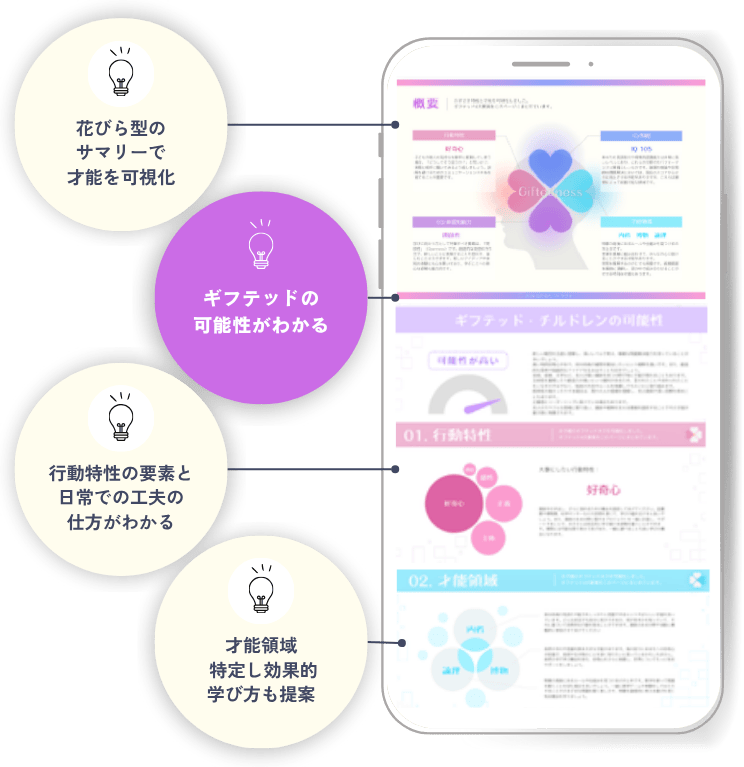

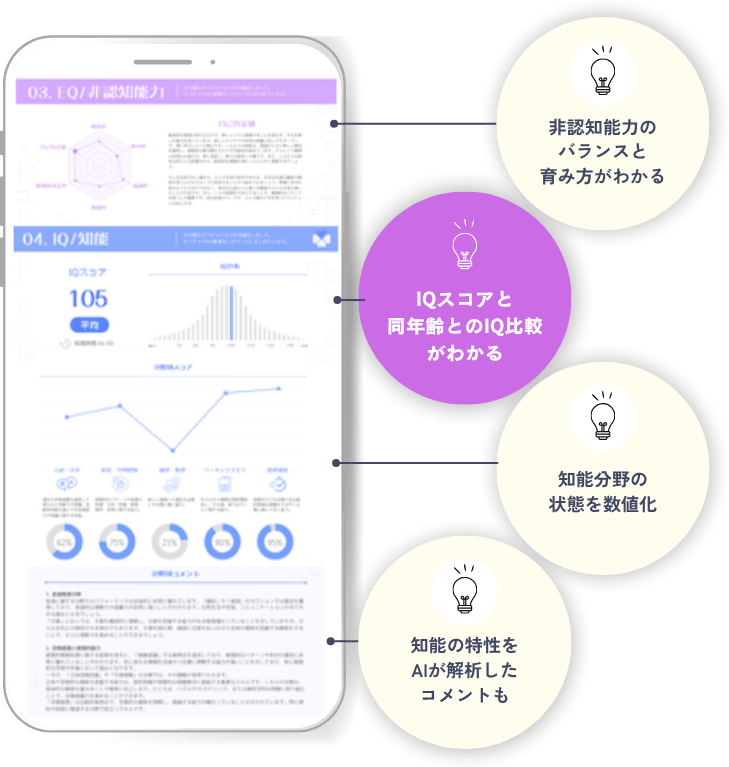

ギフテッド診断とは

子どもの才能は、多くの側面に光を当てながら総合的に判断することが重要です。

ギフテッド診断は、4領域・全27種類の項目を測定し、子どもの才能を多面的に把握します。

より多くの方にご利用いただける価格※と内容を実現しました。

※”4領域”のうちの一つ、例えばIQテストだけでも診断項目がきちんと揃ったものを受けるためには15,000円〜50,000円程度の費用がかかります。(弊社独自調査)

診断テストの結果が活用できるように、結果についてわからないことがあれば、LINEで質問※1することができます。

さらに、お子さまの状況と必要に応じて、子どもの発達と子どもの心の専門家である医師・心理士に相談※2することもできます。どんな些細な質問でも大丈夫です。

※1 月間の質問回数の条件があります。

※2 別途料金がかかります。

\申込みから結果までオンライン完結/