子どもが学校や園でうまく過ごせないとき、集団に馴染めないとき、勉強や生活の中で周りと違う部分が目立ったとき…。

親として「なんで普通にできないの?」「どうにかして普通にしたい」「せめて普通になってほしい」ということをまず考えたことがある方は多いことと思います。

特に、『2E』と呼ばれる、高い能力や才能を持ちながらも、発達障害や学習困難などを併せ持つ場合は、周りの期待や”基準”から大きく外れてしまうことが少なくありません。

親としては、「この子の将来を考えれば、普通になってほしい」と感じるのは自然なことです。

一方で、その“普通”を目指すことで、かえって子どもも親も苦しくなってしまうことがあります。

この記事では、「普通にする」「普通になる」という考えを手放すことの意味、そしてその先に見える“本当の育み”について、『2E』の子どもと向き合う親御さんに役立つ情報を公認心理師・臨床心理士である専門家がご紹介します。

執筆:日塔 千裕

公認心理師・臨床心理士

発達障害や発達に心配がある子どもへの心理検査や子どもの指導、親御さん向け講座などを通して、親子をサポート。学校問題・親子関係など幅広い相談を受け、1万件を超える相談に応じる。

ギフテッドの特徴

ギフテッドとは、一般的には、特定の分野で極めて高い知的能力や才能を持つ子どもを指します。

アメリカでは、IQ(知能指数)130以上がギフテッドの目安とされることが多いですが、一般的には知能指数(IQ)だけではなく、創造性や感受性、探究心の強さなど、さまざまな特長を踏まえて判断することが多いです。

関連ページ:ギフテッド・チルドレンについて

・知的能力が高い – 記憶力が優れ、複雑な概念を素早く理解する

・独創的な思考 – 一般的な学習の枠を超えた考え方をする

・過集中・没頭 – 特定の分野や興味の強いことに対して驚異的な集中力を発揮

・高い感受性 – 感情の起伏が激しく、周りの人からの影響を受けやすい

・強い正義感 – 社会問題やルールの不公平さに敏感で倫理観が異常に高い

こうした特徴が、学校の授業など集団生活の中では「先生の話を聞かない」「落ち着きがない」「空気が読めない」などと誤解されることもあります。

特に、ギフテッドとADHDは表面的な行動が似ているため、クリニックや院、相談機関での心理検査(WISCやWEISなど)、行動評価を行うことになります。

「2E(Twice Exceptional)」の特徴

「2E」とは、ギフテッドでありながら、発達障害(ADHD・ASD・LDなど)も併せ持つ子を指します。

2Eの子たちは、「できること」と「できないこと」が極端にばらついています。

たとえば、具体的に以下のようなエピソードが挙げられます。

・科学の本を何時間も読み続けられるが、ひらがなの練習になると鉛筆を持てない

・先生の話を深く理解して哲学的な質問をするが、友達の輪に入ることができない

・高度な暗算ができるが、ノートに計算を書くことは苦手

そして、感覚面においても、小さな音や感触に強い反応を示すなど刺激の受け取り方が異なる、感情面でも、周りの人の感情に過敏に反応しやすく、また情緒の起伏が激しいなどの特徴があります。

こうした「アンバランスさ」は、学校や社会が求める“普通”の子ども像から離れていると捉えられるのです。

でも、それは、ただ、違う成長曲線を持っているだけなのです。

一般的な“普通”は、「満遍なく滑らかに成長していること」が想定されていますが、2Eの子は「山と谷が極端にある地形」のような発達をしていると言えるでしょう。

ギフテッドと発達障害(ADHD・ASD)との違い

まず、ギフテッドギフテッドや発達障害・グレーゾーンと呼ばれる子どもたちは、以下のような行動の特性の重なりから混同される場合が多くあります。

・授業中に動き回ったり先生の言うことを聞かないなど散漫性が高い

・授業の進行を乱す質問を投げかけてしまう

・話に割って入ってくる

・友だちに攻撃的・敵対的になる

確かに、ギフテッドと発達障害の両方を持っている場合もありますが、ギフテッドと発達障害の特性には違いがある点は留意したいです。

発達障害(ADHDやASD)は、神経発達の違いによって、社会性や学習面で困難を抱える状態です。

ギフテッドと発達障害の子どもは、行動が似ている部分もありますが、その根本的な原因や対応方法が異なります。

以下で、ギフテッドと発達障害の違いを一般的な特徴の視点からまとめてみました。

※主な特徴をピックアップしたものであり、全てのギフテッドあるいは発達障害の子どもに当てはまるわけではありません。

| 特徴 | ギフテッド | 発達障害:ADHD(注意欠如・多動症) | 発達障害:ASD(自閉スペクトラム症) |

| 集中力 | 興味のあることには驚異的な集中力を発揮 | どの分野でも注意が散漫になりやすい | 興味のあることに没頭するが、他のことには無関心 |

| 学習スタイル | 自分で進めることが得意で、好きな分野では圧倒的な理解力を示す | 注意が散漫で、学校のルールに適応しにくい | 規則的なことが得意だが、柔軟な対応が苦手 |

| 社会性 | 年上の人との会話を好み、同じ年齢の子どもと話が合わない | 衝動的な行動をとりがちで、場の空気を読むのが苦手 | 一人でいるのを好み、友だちとコミュニケーションを通した人間関係を築くのが難しい |

| 感情のコントロール | 感受性が強く、共感力が高い | 感情の爆発があるが、すぐに忘れることもある | 感情表現が乏しく、こだわりが強い |

ギフテッドと発達障害の診断

ギフテッドかどうかを判断するためには、クリニックや院、相談機関での知能検査(IQテスト)、行動評価、専門家によるカウンセリングなど、複数の診断方法を組み合わせることが重要です。

発達障害の検査については、心理検査、知能検査何が違う?子どもに検査を受けさせたいと思った時のQ&Aで詳しく解説しています。

ギフテッドや発達障害に関する診断は、「日常生活や学校生活での困りごとがあるかないか」を基準に、困りごとがある場合に診断を受けることが多いです。

・子どもに適した環境調整は何か?

・子どもの困りごとを減らし、才能を発揮するためのヒントは何か?

という考えのもと診断が必要かどうかを検討するといいでしょう。

2Eの子育て | “普通”とは?

「普通の子と同じようにできるようになってほしい」

「普通に授業を受けられるように」

「普通に友達と遊べるように」

“普通”という言葉は、親御さんだけでなく、学校の先生や支援者、さらには社会そのものが、無意識のうちに口にしてしまうものです。

ただ、障害の有無などにかかわらず、“普通”というのは人によって異なりますよね。夫婦間、親子間でも“普通”は違います。

発達障害や子どもたちの環境という観点で考えた場合、”普通”とは、「平均的で目立たず、みんなと同じように行動できる状態」を指して使われていることです。

しかし、その基準は、必ずしもその子の発達や特性に合ったものではありません。

むしろ、一律の基準に無理やり当てはめることで、子どもは自分の個性や可能性を失っていくこともあります。

一般的な“普通”とは?

学校や社会の中で求められる“普通”は、概ね下記のような状態を指していることが多いでしょう。

・年齢相応の学力・言語力・運動能力がある

・集団行動や協調性がある

・指示やルールを理解し、従える

・バランスよく得意・不得意がある

こうした状態が、「平均的な子どもの姿」として、無意識に多くの人が共有している“安心できる基準”なのかもしれません。

周りに合わせるためにどれだけのエネルギーを使っているか

多くの2Eの子は、日々の生活の中で、周囲に合わせるために途方もないエネルギーを消耗しています。

・目立たないようにふるまう

・行動や感情のコントロールができる

・興味を抑えこむ

・苦手なことに延々と向き合い続ける

周囲の誤解や無理解によって、2Eの子に無意識にプレッシャーがかけられているのです。

・「できるのにやらない」と誤解される

・「得意なこと」を認められない

・「普通にして」と言われてもそれができない

2Eの子は、全体的に高い能力を持っていると見られているため、能力のアンバランスによる「苦手」が怠けと捉えられてしまうことが多くあります。

故に、「苦手」を直すことばかり求められ、自己肯定感が下がってしまうことも多いです。

本人なりに努力をしていても、高い能力の一面とのギャップでわがまま・反抗的と誤解されやすい傾向もあります。

「みんなと同じようにする」ことを頑張れば頑張るほど、自己肯定感は削られ、「本当の自分」を押し込めてしまうのです。

そして、親もまた、「普通に育てよう」と努力するあまり、日々を緊張と不安の中で過ごすようになるでしょう。

2Eの子育て。”普通”を手放すと?

もし「“普通”になること」「“普通”にすること」を目指すのをやめたら、最初は不安になるかもしれません。

「このままで大丈夫?」「学校に通えるの?」「将来はどうなるのだろう?」「ちゃんと社会に出れるのだろうか?」と、未知の世界に放り出されたような気持ちになるかもしれません。

“普通”にこだわっていたときを「Before」、“普通”を手放したあとを「After」として、以下で例を挙げてみます。

1. 子どもの「笑顔」が戻ってくる

【Before】

- 毎朝、登校をめぐって親子でバトル

- 「また怒られた」「どうせ無理」と子どもの表情が暗くなる

- 自信を失い、自己肯定感が下がっていく

【After】

- 「行かなくてもいい」と言われたことで、子どもがホッとする

- 家で好きな本を読んだり、得意なことに没頭したりして、目が輝く

- しばらくすると、自分から「これならやってみたい」と言い出すことも

2. 家庭の空気がやわらかくなる

【Before】

- 常に「なんでできないの?」という焦りと苛立ち

- 家が緊張感に包まれ、親も疲弊

- 褒めるより、注意・叱責が多くなる

【After】

- 子どもの特性やペースを受け入れ、声かけも優しくなる

- できることに目を向けて、自然に「ありがとう」「助かるね」が増える

- 家庭が安心の場所になる

3. 子どもの「強み」が見えてくる

【Before】

- 「みんなができるのに、うちの子はできない」と、できないことばかりが目につく

- 苦手なことにばかり取り組ませて、消耗させる日々

【After】

- 興味や得意に目を向けるようになり、「この子は図鑑を読み込むのが得意」「空間認識が鋭い」などの強みを発見

- 得意分野で成功体験を積むことで、自信が育ち始める

4. 他人との比較から自由になれる

【Before】

- 同級生と比べては落ち込み、焦り、不安になる

- 「このままじゃ将来どうなるの?」という恐怖感に支配される

【After】

- 「うちの子にはうちの子のペースがある」と、成長を縦軸(過去のその子との比較)で見るようになる

- 少し前はできなかったことが「今はできている」に気づける

5. 将来への視点が「競争」から「共存・貢献」へと変わる

【Before】

- 「大学受験に間に合うように」「就職に困らないように」という不安ばかり

- 社会の“レール”に乗せることが目的になっていた

【After】

- 子どもの好きなこと、得意なことを伸ばす道を模索するようになる

- 特性を活かして「好きなことで誰かの役に立つ」未来がイメージできる

6. 親自身が変わっていく

【Before】

- 正解を探して迷い続け、疲れ果てる日々

- 他の家庭や子育てと比べて落ち込む

【After】

- 「うちの子の育児は、うちだけの物語だ」と思えるようになる

- 他人の評価よりも、自分たち親子の心地よさを大切にできるようになる

一般的な“普通”から逸脱していることによる不安は大きなもので、暗闇の中にいるような感覚さえするかもしれません。

でも、そこで踏みとどまって、深呼吸して、「この子はこの子のままで、ちゃんと育っていける」と信じてみると、別の景色が見えてくるはずです。

「手放す」と言葉で言うことは簡単ですが、実際に“手放す”ことは難しいことではあります。

でも、この転換は、親にとっても、子どもにとっても、心の重さをぐっと軽くしてくれるはずです。

手放すことは、あきらめることではない

ここで大切なのは、「普通を手放す」ということが、「育てるのをあきらめる」「放任する」という意味では決してないということです。

むしろ、「その子に合った育ちを、心から信じて応援する」という能動的な選択です。

たとえば、学校生活がうまくいかない子がいたとします。「みんなと同じように行かせなきゃ」と無理をして登校させるのではなく、少し休ませて、その子に合ったリズムで学べる環境を探すこと。それもまた、勇気ある育て方です。

“普通”を手放すと、その子の本当のニーズが見えてきます。

そして、そのニーズに応えることで、子どもは少しずつ、自分自身に自信を持ち、前を向いて歩き始めます。

2Eの子育ては、孤独なことも多いことですよね。

周囲の理解が得られなかったり、比べられたり、無責任なアドバイスに傷ついたりすることもあります。

だからこそ、親自身が軸を持ち、揺らがないまなざしを子どもに向けることが、とても大切です。

「みんなと違ってもいい」

「みんなの中でも、みんなの“普通”は違う」

「できないことがあっても大丈夫」

「この子は、これが得意」

「この子には、この子にしかない魅力がある」

心からこのように思えて、親としての軸がブレずに常にこのように思えることには、時間も経験も必要です。

“手放す”と言っても、本当の意味で手放すことができるのは、おそらく子どもが大人になって親から離れ自立した生活を送ることができている姿を見たときかもしれません。

今は、完全に手放すことができなくても大丈夫です。

まずは「みんなと違ってもいい」「この子は、これが得意」などの言葉を呪文のように心の中で唱えることから始めてみましょう。

アンバランスの低い方にばかり目を向けるのではなく、高い方に目を向けるのです。

そのような姿勢が、子どもへの何よりのメッセージとなって、子どもに届いていくはずです。

2Eの子の「違う」からこそ、豊か

「普通にする」「普通になる」ことを手放すというのは、とても不安で、勇気のいる選択です。

けれども、その先には、子どもが自分のままでいられる安心感、そして親が心から笑える日々が待っています。

「ずれている」からこそ、見えるものがあります。

「はみ出している」からこそ、世界を変える力を持っています。

親であるあなたが、「“普通”じゃなくていい」と思えること。

それが、その子にとっての最大のギフトであり、未来への希望になるでしょう。

“普通”にこだわりすぎず、目の前の子自身、そしてその子どもの強みを見てあげてください。

我が子はギフテッド?と思ったら

わが子がギフテッド(Gifted)かもしれない、と思ったら、まずは「ギフテッド診断」テストを受けてみることもおすすめです。

「ギフテッド診断」テストでは、子どものIQ(知能指数)や行動特性、才能のバランスを多くの側面から確認することができます。

\申込みから結果までオンライン完結/

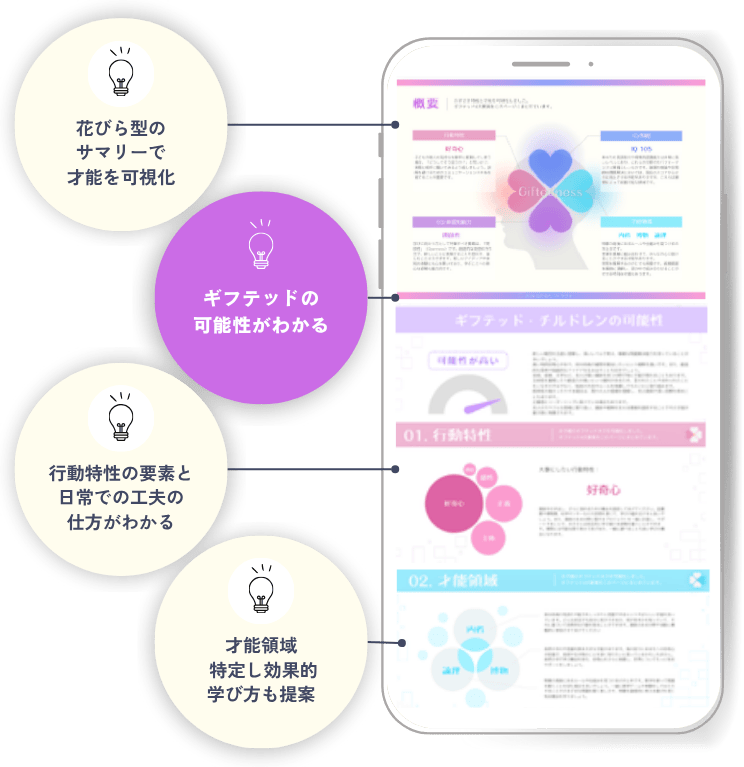

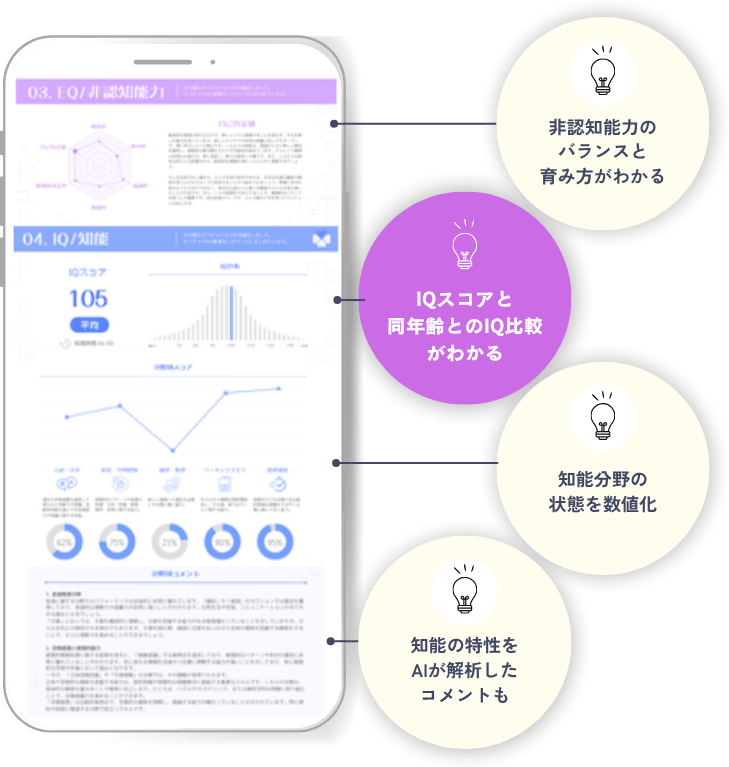

ギフテッド診断とは

子どもの才能は、多くの側面に光を当てながら総合的に判断することが重要です。

ギフテッド診断は、4領域・全27種類の項目を測定し、子どもの才能を多面的に把握します。

より多くの方にご利用いただける価格※と内容を実現しました。

※”4領域”のうちの一つ、例えばIQテストだけでも診断項目がきちんと揃ったものを受けるためには15,000円〜50,000円程度の費用がかかります。(弊社独自調査)

診断テストの結果が活用できるように、結果についてわからないことがあれば、LINEで質問※1することができます。

さらに、お子さまの状況と必要に応じて、子どもの発達と子どもの心の専門家である医師・心理士に相談※2することもできます。どんな些細な質問でも大丈夫です。

※1 月間の質問回数の条件があります。

※2 別途料金がかかります。

\申込みから結果までオンライン完結/