ギフテッドとは、一般的にはIQ130以上の高い知的能力を持つ子どもを指します。「天才」というイメージを持つ人もいるでしょう。

ギフテッド傾向のお子さんを持つ親御さんからは、お子さんの行き渋りや不登校について悩んでいる方も少なくないと思います。

それは、IQの高さだけが理由でない場合もあります。

ギフテッドならではの独特の感受性、強い探究心、驚異的な集中力を持つなどが原因で、学校での”生きづらさ”を感じる子もいます。

早ければ、小学校入学時から学校に行くことが「辛い」と感じる場合もあるでしょう。

そして、日本では、まだギフテッドの子に対応できる教育機会が多くないのが現状です。

もちろん、学校に行くことが”全て”ではないとしても、家ではどんな機会を与えればいいのか、学校に行かなくても将来必要なコミュニケーションスキルなどを育む機会はあるのか、などについても悩みますよね。

この記事では、ギフテッドの子が学校に行きたがらない背景や具体的な理由、不登校の状況別の対処法をご紹介します。

加えて、発達障害の特性を合わせ持つギフテッドのこの場合にも、才能と困りごとの両方を理解し支援する必要性についてお伝えしたいと思います。

「うちの子、ギフテッドかも」と感じている方へ。

お子さんの特性を理解し、日々の子育てに活かしていくためにまずギフテッド診断を受けてみることをおすすめします。

当サイト監修のギフテッド診断は、オンラインで簡単に受けられるため忙しい方にもご利用いただけます。

そもそも”IQが高い”とは?

「IQ(知能指数)」とは、簡単にいうと「同年代と比べてどのくらいの知的能力の高さなのか」をデータ化したものです。

医療機関や相談機関で実施する心理検査(たとえば、WISC/WAISなど)でIQを測定することが一般的です。

IQスコアが110以上だと「平均以上〜高い」、IQ120以上だと「常に高い」、IQ130以上だと「極めて高い」とされています。

一方で、「知能が高い=ギフテッド」とは限らず、行動特性なども含めて総合的にギフテッド性を見ていく必要があります。

関連記事:IQ(知能指数)が高い子どもは育てにくい?育て方のコツ5選を心理士が解説

ギフテッドの子どもの特徴と学校生活の難しさ

ギフテッドは、高い知的能力や強い探究心ゆえに、授業中に疑問がわいてきて先生に質問をしたり、同じ年頃のお友だちと話が合わなかったりして学校生活で孤独感を感じる場合も多いです。

知的好奇心にあふれ、独自の視点で物事を捉えることができるギフテッドの子どもたちは、特に日本の学校のような「揃える教育」の中では、一律的な学習ペースや集団活動の在り方に強い違和感を抱くのです。

「”みんな”と違う」ことを敏感に察知して、密かに傷ついていたり、”みんな”に合わせようとして本来の自分の意志とは離れた行動を取るなど、頑張りすぎてしまうこともあります。

その結果、ストレスを抱えて行き渋りや不登校につながることがあります。

具体的な困りごとは、主に以下の記事でもご紹介していますので合わせてご覧下さい。

関連記事:ギフテッドの男の子の”育てにくさ”はあるの?〜特徴と才能の活かし方〜

関連記事:【ギフテッドの女の子】5つの特徴と才能を伸ばす方法を解説

「学校に行きたくない」:ギフテッドの子どもの不登校や行き渋りの理由

以上のように、ギフテッドの子どもが学校に行きたがらなくなる背景には、特性に起因する学校生活での”困り感”があります。

より詳しく、以下で原因や背景をご紹介していきます。

学校の授業が退屈だから

理解力も記憶力も高いことが多いギフテッドにとって、すでに理解している内容を学んだり、ひたすらドリルをこなす単調な作業のような授業を受けることは強いストレスです。

「なんで同じことをやらなくてはいけないの?」「なんでこれをやる必要があるの?」という疑問が生まれて、それが解消されたり回答に納得できないと、次第に教室にいること自体も苦痛になるでしょう。

合理的な説明なく周りが無理強いをすると、感情的になったり対立的な態度に見えるケースもあります。

人間関係と価値観のギャップや強い正義感

ギフテッドの子は、同年代の子どもたちと会話の内容や遊びのテンポなどコミュニケーションに悩む場合があります。

早熟なため同年代のお友だちと興味や関心の方向が異なる場合も多く、「わかり合えない感」が増して、孤立感や疎外感を生み、学校で居心地の悪さを感じることに繋がることも。

また、強い倫理観や正義感から、理由を説明してあげないと「これはおかしい!」と学校のルールや集団行動、権威に対して強い拒否感やストレスを感じることもあります。

人の言動に対する過敏さや洞察力の高さがゆえに、空気を読みすぎたり周りの人の気持ちに共感しすぎて精神的に疲れてしまう場合があります。

感覚の過敏さと洞察力

音や光、触覚など五感への刺激や、学校の環境面で苦労することも。

これは、発達障害などを併せ持つ「2E」の場合もあれば、ギフテッドの子に多い「OE(過度激動性:Overexcitability)」と呼ばれる特性が関係している場合もあります。

OEについての詳しい内容は、以下の記事で解説しています。

関連記事:ギフテッドの子どもに多い過度激動(OE)とは?ADHDやHSPとの違いも解説

ギフテッドと発達障害「2E」とは

ここで、上でも紹介した「2E」について解説します。

「2E(Twice Exceptionality:”二重に例外”)」とは、発達障害(ADHDやASDなど)と才能の両方、つまり凸凹を併せ持つ状態です。

好きなことでは抜群の記憶力や集中力を発揮する一方、学校生活やお友だちとのコミュニケーション、特定の行動には難しさや苦手を抱えます。

本人の中でも、「これはこんなに簡単にできるのに、なんでこれはできないの?」というようにストレスを抱えることも多いでしょう。

- じっと座って話を聞けない場合は指示の仕方を工夫する

- 予定変更が苦手な場合はルーティンを活かせる学び方を取り入れる

- 板書が苦手な場合は写真を撮ることを許可する

- 注意力を妨げない環境を用意する

以上のように、学校でも困りごとに合わせた環境調整が重要になります。

関連記事:【公認心理師が解説】発達障害とギフテッド『2E』の子どもの子育て:特徴と違いとは

不登校は危機?

「学校に行けない」「行きたくない」という子どもの様子は、一見ネガティブな状況に思えるかもしれませんが、自分に合わない環境を自分の感覚で察知し、自己防衛しているサインでもあります。

大切なのは、「学校に戻すこと」よりもその子の特徴に合った学びの環境を一緒に探すといった視点です。

不登校という状況を解決しようとするだけではなく、まずは本人の思いや考えを聞き、気持ちを受け止めるということから始めてみていただければと思います。

ギフテッドの子どもを支える4つの方法

01.「好き・得意」を軸にした探究活動を生活の中心に

まずは、「好きを大切にする」ということです。

ギフテッドの子どもたちは特に、「好き」や「得意」を見つけた瞬間に、まるで水を得た魚のように生き生きとし始めますよね。

理科の実験で夢中になって試行錯誤したり、自分だけの物語の世界を創造したり、コードの世界に没頭して新しいアイデアをかたちにしたり。

ギフテッドにとっては、こうした自由な枠組みの中での学びの活動が大切です。

日常の中で、「これってなんでだろう?」「もっと知りたい!」という気持ちを起点に、ぜひ自由な環境で学びを深めていって、子どもの根っこにある自己肯定感と自信をじっくり育ててみてください。

02. いろんな居場所を

子どもの居場所は「学校」だけとは限りません。

ギフテッドの子にとっては、画一的な学びの場だけでは物足りなかったり、逆に負担になってしまうこともあります。

ギフテッド向けのフリースクールや、通信教育、専門的なオンラインアカデミー、才能に火をつけるようなワークショップや実践的なフィールド体験などもあり、今は意外と多様な選択肢が広がっています。

「学びの場」としてのみならず、子どもが安心して自分らしくいられる「居場所」にもなります。

複数の居場所を柔軟に組み合わせることで、子ども自身が「自分はここで大丈夫」「ここなら成長できる」と感じられる、そんな環境を提供できるとベストですね。

関連記事:ギフテッド傾向の子どもが活用できる学びの場・学び方8選

03. 本人が環境選びに関わる

そして、「どこで学ぶか」「どんなふうに過ごしたいか」を本人と話し合うという方法もとても重要です。

親御さんとしての環境の選択の基準は、「どれが正解か」ではなく、「この子が今、心地よく前に進める場所はどこか」という視点も持つと良いでしょう。

ギフテッドの子どもたちは、感性も思考も豊かなため、自分なりの視点や希望を持っていることも多いのです。だからこそ、大人がすべてを決めるのではなく、本人がその選択に関われるようにしましょう。

もともとギフテッドは主体性がとても高い場合が多いため、その声にしっかり耳を傾けることで、自己決定力をさらに伸ばし、「自分の意見が尊重されている」と感じられるきっかけにもなりますよ。

04. 周りの大人が「違っていい」と理解する

最後は、「なんでこの子は”普通”にできないんだろう?」という視点ではなく、「この子にはこの子なりの感じ方や得意なことがある」と見つめ直すことです。

「学校に行かせなきゃ」ではなく、「この子の個性や才能を最大限に活かせる場所を見つけよう」と考えるだけでも、子どもにとっては「自分はそのままで大丈夫」と安心できるメッセージになります。

ギフテッドの子は、「みんなと違う」ことを、無意識にプレッシャーとして感じていることがあります。

大人が「違ってもいいんじゃない?」と自然に認めてくれることが、ギフテッドの子どもにとっては大切なのです。

おわりに

ギフテッドの子どもは、周囲の理解とサポートがあれば、自らの力で未来を切り開いていくことができます。

大切なのは「普通」に合わせることではなく、その子のならではの特徴を尊重し、社会で幸せに生きていける力を育むことです。

ギフテッドに限らず、子どもたちの可能性は無限大ですよね。

ご家庭や学校、社会が一体となって、その才能を伸ばす道を一緒に探していけるヒントになれば嬉しいです。

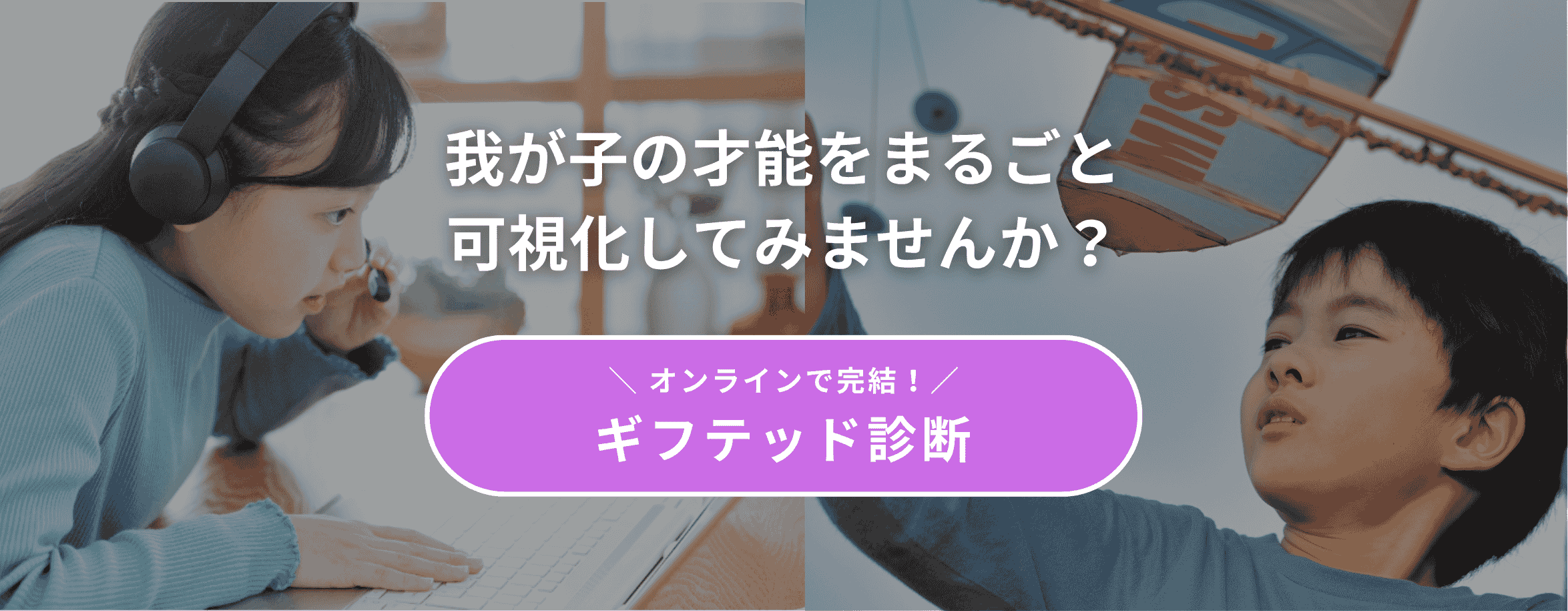

我が子はギフテッド?と思ったら

わが子がギフテッド(Gifted)かもしれない、と思ったら、まずは「ギフテッド診断」テストを受けてみることもおすすめです。

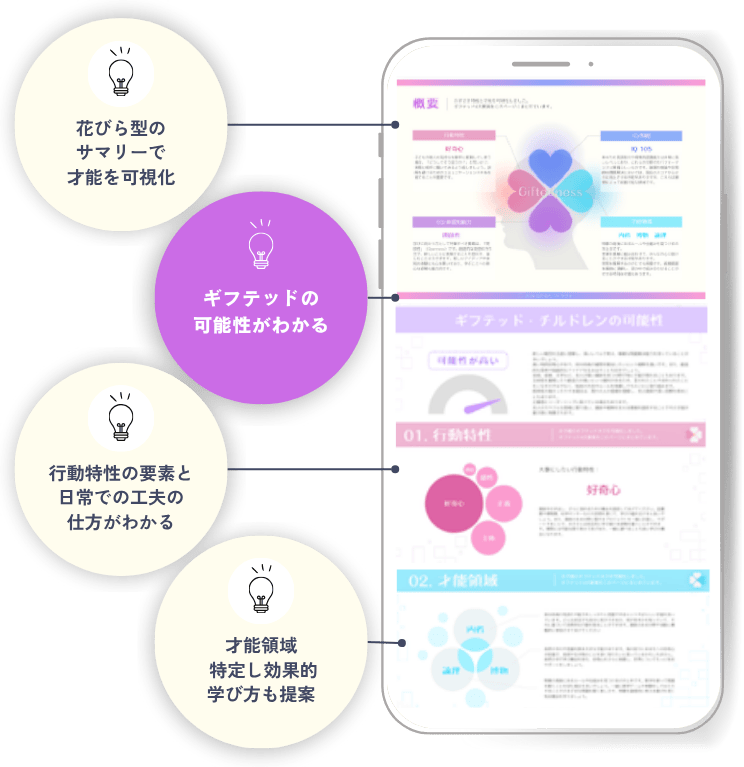

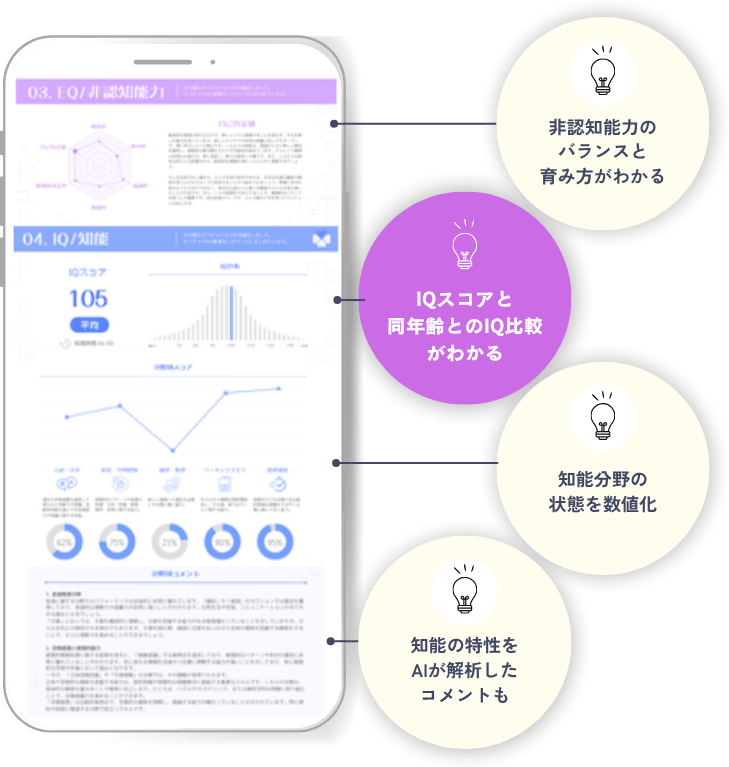

「ギフテッド診断」テストでは、子どものIQ(知能指数)や行動特性、才能のバランスを多くの側面から確認することができます。

\申込みから結果までオンライン完結/

ギフテッド診断とは?

子どもの才能は、多くの側面に光を当てながら総合的に判断することが重要です。

ギフテッド診断は、4領域・全27種類の項目を測定し、子どもの才能を多面的に把握します。

より多くの方にご利用いただける価格※と内容を実現しました。

※”4領域”のうちの一つ、例えばIQテストだけでも診断項目がきちんと揃ったものを受けるためには15,000円〜50,000円程度の費用がかかります。(弊社独自調査)

診断テストの結果が活用できるように、結果についてわからないことがあれば、LINEで質問※1することができます。

さらに、お子さまの状況と必要に応じて、子どもの発達と子どもの心の専門家である医師・心理士に相談※2することもできます。

どんな些細な質問でも大丈夫です。

※1 月間の質問回数の条件があります。

※2 別途料金がかかります。

\申込みから結果までオンライン完結/

を調べる方法-知能テストで測定できることやギフテッドと成績の関係も解説-2-1024x536.png)