日本でも最近「ギフテッド」という言葉を耳にする機会が増えてきましたが、まだまだ一般にはなじみの薄い概念かもしれません。

けれども、海外、特にアメリカでは数十年にわたって、ギフテッドの子どもたちに対する支援や教育が積極的に行われてきました。

この記事では、そのアメリカの事例を手がかりに、ギフテッドとは何か、どんな支援がされているのか、そして私たちがそこから何を学べるのかを、わかりやすくご紹介します。

「うちの子、もしかして?」と感じている親御さんや、教育に関心のある方にとって、ヒントとなる情報をお届けできれば幸いです。

アメリカの「ギフテッド」とは

アメリカの連邦政府では、ギフテッドを以下のように定義しています。

“知的・創造的・芸術的・リーダーシップの力、または特定の教科において高い能力を持ち、学校でふつうに提供される教育だけでは十分に伸ばせない子どもたち。“

要するに、才能があるだけでなく、その才能を伸ばすために特別な支援が必要な子がギフテッドとされています。

ただし、この定義は州や地域で自由にカスタマイズされるため、地域によって判断基準や支援の内容が違う点も注意が必要です。

アメリカのギフテッド児はどれくらいい

アメリカの公立学校では、全体の約6%の子どもが「ギフテッド・タレンテッド・プログラム(才能開発支援)」に参加していると言われています。

これは、1クラスに1〜2人いる計算です。

決して特別すぎる存在ではなく、身近にいる可能性が高い存在といえます。

アメリカのギフテッド教育って誰が決めているの?

実は、ギフテッド教育に関するルールや方針はアメリカ合衆国全体でまだ統一はされていません。

ほとんどは州や地域(学区)が判断しています。

そのため、

- ギフテッド教育が手厚い地域もあれば

- ほとんど何も整備されていない地域もある

という格差が生まれているのも事実です。

ですから、子どもの教育環境をより良くするためには、保護者の情報収集と働きかけがとても大切になります。

教室ではどんな支援がされているの?

ギフテッド教育に「これが正解!」という一つの方法はありません。

NAGC(全米ギフテッド児協会)は、「連続性のあるサービス(Continuum of Services)」が必要だとしています。

つまり、子ども一人ひとりの個性や地域の教育資源に合わせて、柔軟な選択肢があるべきだという考えです。

よく使われるギフテッドの支援方法には以下のような取り組みがあります。

学校によっては、年齢に合わないほどの能力を持つ子が上の学年の授業を受けることもあります。

もちろん、これは州の制度に左右されることが多いので、事前に確認が必要です。

「質の高い」ギフテッド教育とは

良いギフテッドプログラムには計画・管理・評価の3本柱が欠かせないと言われています。

NAGC(全米ギフテッド児協会)は、以下の分野で「質の基準(スタンダード)」を示しています。

「うちの子の学校、ちゃんとやってるのかな?」と思ったら、これらの項目を目安にチェックしてみましょう。

教師にも“特別なスキル”が必要

野球チームにテニスコーチを連れて行っても、うまく指導できるとは限りませんよね。

それと同じで、ギフテッドの子どもにも専門知識のある先生が必要です。

残念ながら、アメリカでもすべての先生がその研修を受けているわけではありません。

ただ、研修を受けた先生のほうが、子どもの発想を尊重し、難しいテーマでもうまく引き出してくれる傾向が強いそうです。

保護者としては、学校に「ギフテッド教育に詳しい先生がいますか?」と聞いてみるのも大切な一歩です。

ギフテッドに関するよくある誤解

ギフテッド教育には、長年にわたって誤解や偏見がつきまとってきました。

「頭がいいなら特別な支援なんていらないでしょ?」

「優秀すぎて浮いちゃうんじゃない?」

「勉強だけできればいいの?」

こうした考え方が、支援の妨げになってきたのです。

実際には、ギフテッドの子どもも「学校がつまらない」と感じてやる気を失ったり、「完璧主義」で自己否定に陥ったりすることがあります。

だからこそ、適切な環境と理解のある大人が必要です。

最後に:アメリカのギフテッド教育のいい面を活かす

以上でご紹介したように、アメリカのギフテッド教育が優れている点の一つは、「一人ひとりの才能に合わせた柔軟な教育アプローチ」です。

決まったプログラムに子どもを合わせるのではなく、子どもに合った学びの形を設計するという発想が根底にあります。

選択肢の幅が非常に広く、子ども自身の興味や能力に応じた支援が行われています。

こうしたアプローチは、単に“賢い子に難しいことをさせる”のではなく、「子どもの好奇心や創造性を伸ばすための土壌を整える」ことに力を入れている点で注目すべきです。

日本でも、こうした個の力を信じて育てる姿勢や、学び方の多様性を認める文化を取り入れることが、これからの教育にとって大きなヒントになるのではないでしょうか。

また、ギフテッドかどうかに関わらず、子どもには「得意なことを思いきり伸ばせる場」が必要です。

もしお子さんが、

と感じたら、学校の先生や地域の教育機関に相談してみることから始めてみましょう。

我が子はギフテッド?と思ったら

わが子がギフテッド(Gifted)かもしれない、と思ったら、まずは「ギフテッド診断」テストを受けてみることもおすすめです。

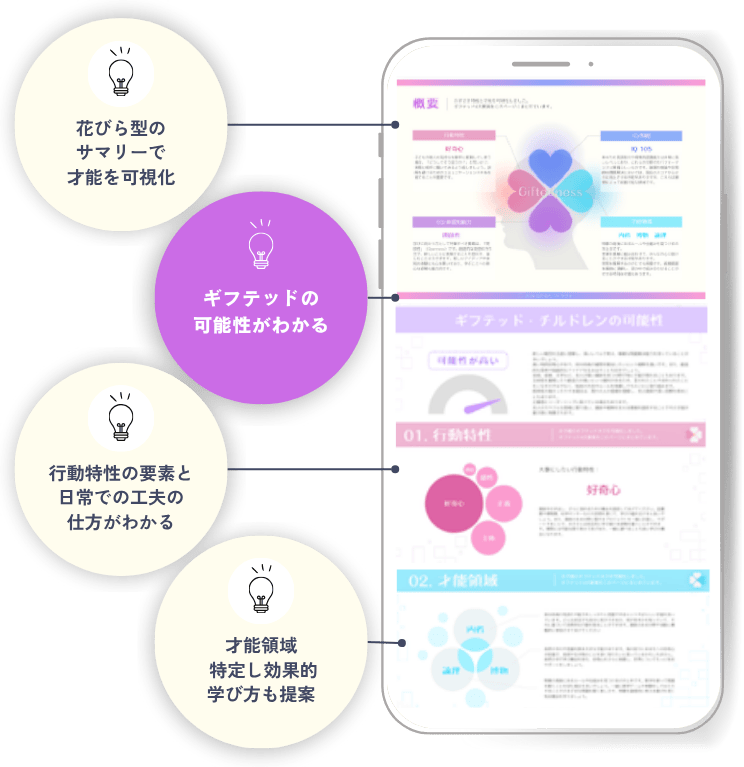

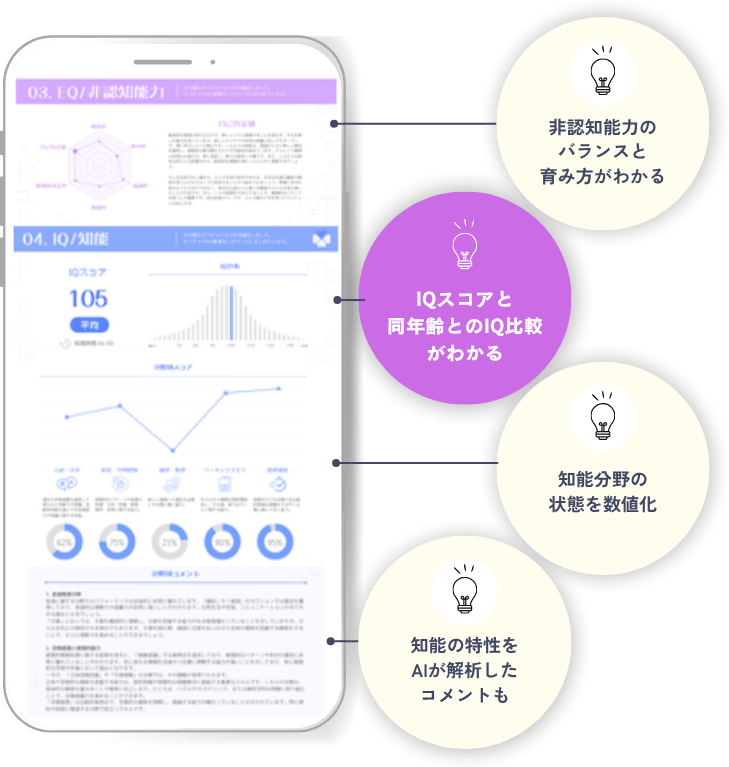

「ギフテッド診断」テストでは、子どものIQ(知能指数)や行動特性、才能のバランスを多くの側面から確認することができます。

\申込みから結果までオンライン完結/

ギフテッド診断とは

子どもの才能は、多くの側面に光を当てながら総合的に判断することが重要です。

ギフテッド診断は、4領域・全27種類の項目を測定し、子どもの才能を多面的に把握します。

より多くの方にご利用いただける価格※と内容を実現しました。

※”4領域”のうちの一つ、例えばIQテストだけでも診断項目がきちんと揃ったものを受けるためには15,000円〜50,000円程度の費用がかかります。(弊社独自調査)

診断テストの結果が活用できるように、結果についてわからないことがあれば、LINEで質問※1することができます。

さらに、お子さまの状況と必要に応じて、子どもの発達と子どもの心の専門家である医師・心理士に相談※2することもできます。どんな些細な質問でも大丈夫です。

※1 月間の質問回数の条件があります。

※2 別途料金がかかります。

\申込みから結果までオンライン完結/

参考: