子どもたちの好奇心を育てるためにはどのようにサポートすれば良いか、親御さんからよく相談を受けます。

今回は、よく聞くこの「好奇心」は何モノなのか、また、「好奇心を育むこと」について問いを持つことの重要性をご紹介したいと思います。

好奇心とは何か

人間は本来、未知のことに対して興味を持ち、それを理解しようとする性質を持っています。その性質が好奇心と呼ばれるものです。

以下では、好奇心の定義と種類、そしてその役割と重要性について詳しく説明していきます。

好奇心の定義

「好奇心」とは、漠然と何かわかっていても言葉では説明しにくいかもしれません。

好奇心とは、新しい情報や経験を求め、探求しようとする欲求や関心のことです。

特に、その欲求を満足させたいという対象・誘因が、自分の内側に存在している状態です。

なのでライバルに勝ちたいとか、ご褒美をもらえるから頑張る、などの外部から刺激を受ける動機と対比して、これを「内発的動機づけ」といいます。

好奇心は、情報を知りたいと思い、それに基づいて自発的・積極的に行動を起こすきっかけ、ということになります。

好奇心の種類

好奇心にはさまざまな種類がありますが、ここでは以下の二分類とします。

拡散的好奇心

:特定の目標を定めず、新しい情報を幅広く求める状態です。情報に「飢えている」状態で、より不確かな情報を求めます。

特殊的好奇心

:特定の目標を定め、すでに知っている情報を深く掘り下げる状態です。何かを一定程度知っている状態を出発するので、拡散的好奇心と比較すると、受動的な好奇心といえます。

この2つは必ずしも別々に作用するわけではありません。

最初は特定のテーマに興味を持ち、そのテーマに絞って詳細に調査を始めてより深く学ぶようになる例は、拡散的好奇心から特殊的好奇心へ移った例です。

気づいた方もいるかもしれませんが、特に拡散的好奇心は、未知のことに積極的に関与していく姿勢であるため、非認知能力の要素「開放性」に非常に近い要素ですね。

知的好奇心の重要性

好奇心は、子どもたちの成長と社会の進歩において非常に重要です。

私たちが絶えず生物として知的に進化して、社会の変化に対応するために生涯にわたって新しいことを学び続けるために大いに役立つからです。

知識を深めてスキルを身につけ、イノベーションの原動力となるのが好奇心です。

新しい技術やアイデアは、未知のことに対する興味から生まれます。

歴史上の多くの偉大な発明や発見は、好奇心によって駆り立てられた結果ですよね。

さらに好奇心は、異なる視点や文化に対する理解を深めるきっかけにもなり、社会的適応力が身につくだけでなく全ての物事に対する受容力が育ちます。

好奇心を持つことは、新しいことを学ぶ喜びを知り、未知の世界を探求する楽しみを見つけ、人生を豊かにする鍵となりそうですね。

特に、子どもたちの好奇心から始まる学びのプロセスを重視することで、「VUCAの時代」と言われるこの不明瞭で曖昧な時代でも豊かな将来を歩んでいくことができるでしょう。

好奇心チェックリスト

以下は、子どもの好奇心の強さを観察する項目です。

日常の言動から、子どもの好奇心の強さをチェックしてみてください。

多くの項目に当てはまる場合、お子さんは非常に好奇心が強いと言えるでしょう。

□ 新しい言葉を聞いた時、その意味を尋ねたり調べたりしますか?

□ 日常の中で「なぜ?」や「どうして?」と質問することが多いですか?

□ はっきりとした答えを求める傾向がありますか?

□ 新しい場所に行った時、興味を持って周りを探索しますか?

□ 博物館や科学館が好きですか?

□ 公園や庭、野山で動植物を観察したり自然現象を見ることが好きですか?

□ 簡単な実験やもの作りを自分でやってみたがりますか?

□ 最新のテクノロジーやガジェットについて興味を持ちますか?

□ Youtube、映画やドキュメンタリーを見た後、その内容について積極的に話してきますか?

□ インターネットなどを使って新しい情報を探すことが好きですか?

いかがでしたか?

なお、好奇心に近い概念である開放性については、遺伝率研究が盛んです。

ある調査によると、開放性は遺伝性が高いことがわかっています。

好奇心の高さは生まれながらにある程度決まっていると考えることができますが、以下では、現時点の好奇心の高い低いに関わらず、子どもたちの学びを豊かにする方法をお伝えしていきます。

好奇心の表れ:「問い」を持つこと

では肝心の、「好奇心をどう育てたらいいか」。

それは、子どもたちの好奇心を抑えない、ということです。

そのために必要な具体的なアクションは、子どもたちの日々の「問い」を大切にすることです。

では、問いを持つことがなぜ重要なのか、そしてそれがどのように好奇心に関連しているのかをもっと詳しく考えてみましょう。

子どもたちは本来、無限の好奇心を持っていますよね。

例えば、「なぜ空は青いの?」「どうして雨が降るの?」といったシンプルな問いから始まり、やがて「人生の意味は?」「正義とは何か?」といった深い哲学的な問いにまで至ることもあります。

このような問いを持つこと自体が、学びの出発点となります。問いがなければ、生きた学びは始まりません。

単に知識や過去の出来事を記録するだけでは学びとはいえないからです。

問いを持つからまたどんどん知りたくなる、というようなサイクルが起きるわけです。

問いを持ち、自分で考えることを体験すると、「本当の答えはなんだろう?」「この答えは本当にそうなのか?」など、好奇心が一層大きくなり、また考えることを繰り返します。

こうして、問いについて考えたり推測したりすることで思考力を鍛えていきます。

したがって、子どもたちが新しい世界に飛び込むため使うこの「なんで?」という魔法の言葉を大切にすることがポイントです。

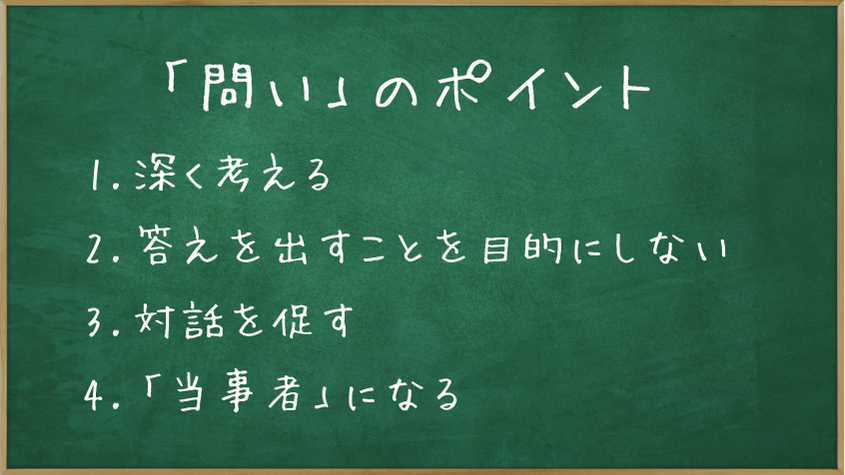

「問い」のやり方

ではどうやって「問い」をしていけばいいのでしょうか。

ポイントは以下です。

こちらの記事でもご紹介している哲学が、最高のツールなので見てみてください。問いを立て、それについて深く考えることを教えてくれる学問です。

深く考える

表面的な知識だけでなく、根本的な問いに目を向けることを促します。

例えば、「善と悪とは何か?」「人間の存在意義は?」といった問いに対して、子どもたちは自分なりの答えを見つけるために深く考える必要がありますよね。想像力も使います。

学校で習ったような知識だけでは導き出せないような深い問いに対する探求は、子どもたちの好奇心を刺激し、学びへの意欲を高める効果があります。

答えを出すことを目的にしない

大人が正解を用意しないことがポイントです。

「問い」を持って考えることの重要性と喜びを教え、答えに辿り着くことが目的ではないことを強調しましょう。

対話を促す

対話を通じて学ぶことが大きな特徴です。

友達同士や、親子・教員など周りの大人たちと子どもが問いについて対話することで、子どもたちは自分の考えを表現する力や他者の意見を尊重したり受け入れていく習慣を身につけることができます。

このような対話を通じた学びが、子どもたちの好奇心をさらに深め、広げることに大変役立ちます。

「当事者」になる

子どもたちが何かの「当事者」になることで、より深い問いを持つようになります。

当事者としての経験は、単に考えたり観察したりする以上の学びをもたらします。当事者になる癖をつけましょう。

何かを「自分ごと」として捉えることで、子どもたちはその問題に対して主体的に関わるようになります。

例えば、環境問題に関心を持つ子どもが、自分たちの住む町のゴミ問題について調べ、その解決策を考えるというプロセスは、非常に有益です。

このように、子どもたちが当事者として問題に関わることで、より深い問いを持ち、それに対する答えを探す姿勢が育まれます。

当事者になるためには実際に体験するのが一番です。

子どもたちが実際に経験することで、目の前にある事象に対して自然と問いが生まれます。

例えば、学校でのプロジェクト活動や地域社会でのボランティア活動に参加することで、子どもたちは自分の役割や社会の仕組みに対する疑問を持つようになります。

このような経験を重ねることで、教科書だけでは得られない学びを得られます。

好奇心は「育む」より「抑えない」

好奇心は、本来、自然に発揮されるものです。

人は、学びたい・学ぶことが楽しいという素敵な脳の機能を持って生まれてくるからです。

私たち大人ができることは、子どもたちの持って生まれた溢れる好奇心を抑えることなく、そのまま伸ばしてあげることです。

例えば、「そんなことを聞かないで」と子どもの問いを無視することや、「それは今は関係ないでしょ」と日常の中で子どもから生まれた疑問に向き合わないことは、子どもたちの好奇心を損なう原因となります。

好奇心の行き場がなくなった子どもは、自分の問いに対して蓋をして、答えを探す意欲を失い、学びへの興味を失うようになってしまいます。

「いちいち子どもの問いに向き合ってられない」「そんなことわからない」という大人側の意見ももちろん理解できます。

いざちゃんと答えてみると、子どもたちは「じゃあ、それはなんで?」などと追加で「なんで」攻撃をしてくることもあります。

そんな時には、「どうしてだろうね?」「なんでだと思う?」「調べてみて、教えてほしいな」など、子どもに問いのボールを投げ返すことが最高の方法です。

子どもが質問してくる時には、子どもがその出来事や知識を自分ごととして捉えていて、知りたい・学びたい、という気持ちが大きくなっている時なのでチャンスです。

可能な範囲でどんな問いでも歓迎し、その問いに対して一瞬でも考える姿勢を見せることが、好奇心を抑えない良い方法です。

また、子どもたちにさまざまな体験をする機会を与え、新しい問いを生むきっかけをたくさん作りましょう。

博物館や美術館、自然体験など、多様な活動を通じて子どもたちの興味を広げることができます。

機会を与えさえすれば、子どもは勝手に、自動的に好奇心をぐんぐん発揮していきます。

大人ができることがあるとすれば、先に説明したように子どもたちの問いに対してボールを投げてあげて、答えを探す意欲を引き出すことだけ、とも言えます。

受験勉強と好奇心の両立

余談ですが、小学生のお子さんを持つ親御さんから、「中学受験と好奇心を持つことを両立させたい」という相談を受けることがあります。

先にご紹介した「特殊的好奇心」が強い子どもは、1つの学問を究める、疑問に思うことは調べ尽くす、表面的な理解ではものたりない、となる傾向があります。

例えば、興味のある情報があった時に、その情報を無我夢中で集めることがあると思います。

このような特殊的好奇心が刺激されている状態は、受験勉強にも効果的でしょう。

一方で、「この解答は実は真実とは異なるのではないか」とか「この前見たドキュメンタリーではこの歴史は書き換えられていると言っていたけど」とか「僕が森で見つけた植物はこんな状態ではなかったのになぜ教科書ではこうなっているんだろう」などと、問いが無限に広がってしまう(拡散的好奇心が発揮されている)場合もあると思います。

そうなると、受験で求められている解答に辿り着きにくくなってしまうことも出てくるでしょう。

限られた時間の中で詰め込まないといけないことが大量にある状況では、非効率で、子どもにとって負担です。

“勉強時間”以外に、自然に触れ合ったり異なる背景の人や文化を知る機会を与えるなど、バランスをとることが必要です。

中学受験のデメリットに関する記事はこちら。

おわりに

子どもたちの好奇心は、そのまま伸ばしてあげるべきものです。

好奇心を「育てる」という観点ではなく、「抑えない」という観点を持つことで精神的な負担も減ると思います。

改めてになりますが、子どもたちに自由に問いを持たせ、きっかけを提供し、対話を通じて学びを深める姿勢を持ちましょう。

子どもたちは自分の好奇心を活かし、より豊かな学びの経験を積むことができるでしょう。

が高い子どもは育てにくい?育て方のコツ5選を心理士が解説-1.png)